衡南的古匾蘊含著豐富的歷史文化底蘊,每一塊都記錄著往昔的時光和故事,其價值非凡,同時也激發著人們的好奇心,讓人不禁想要一探究竟。

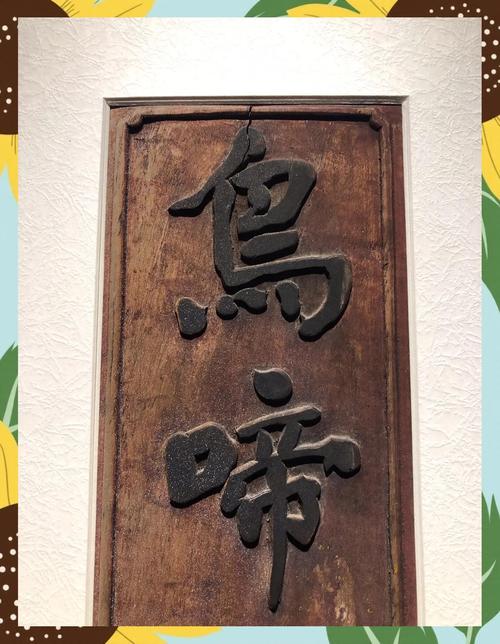

明崇禎木匾故事

衡南縣相市鄉的一座清代民居里藏有一塊獨特的木制匾額。這塊匾額制作于明崇禎三年,形狀為長方形,上面裝飾有四個圓形的圖案。圖案中央以楷書書寫著“象郡鳴琹”四個字,但遺憾的是,其中的第一個字已經損壞。匾額的左側記載表明,這是由柳州府馬平縣正堂莫子文所立。這些文字與雕刻似乎將我們帶回到了四百多年前的明末時期。

這塊木匾已有悠久的歷史,木材逐漸變得陳舊,表面的顏料也出現了剝落,然而它依舊保留著明朝時期的獨特風格。通過觀察其上的浮雕和文字,我們可以感受到當時題贈時的莊重與榮耀。這塊木匾對于研究明朝地方官員的功績以及文化交流具有重要的價值。

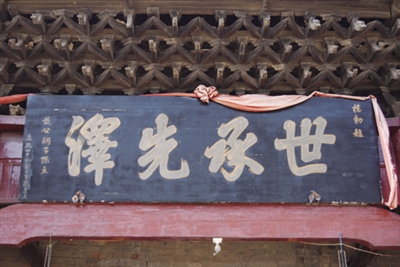

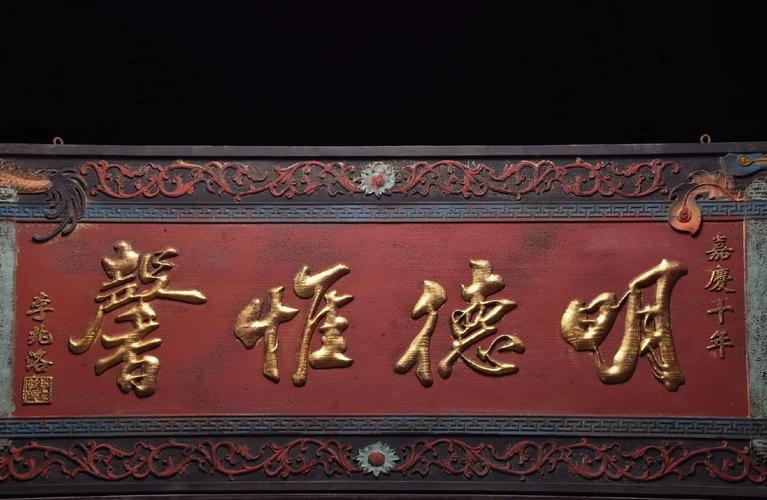

康熙年間橫匾

衡南縣寶蓋鎮廖家大屋的正門檐廊上,懸掛著一塊康熙四十七年題寫的“世承先澤”橫幅。那黑底黃字的橫幅,雖經300余年的風雨侵蝕,字跡仍舊鮮明可見。廖家在當地是聲名顯赫的望族,他們一直秉持著祖先留下的美德和家族的榮耀,而這橫幅便是這種家族傳承的標志。

這塊匾額上的字體筆力遒勁,排列布局既嚴謹又和諧。歷經歲月洗禮,它守護著廖家傳承的文化,同時也成為了寶蓋鎮獨一無二的歷史文化地標。凡是目睹它的人,無不對其背后的廖家歷史和傳統產生極大的好奇。

道光磚雕牌匾

寶蓋鎮福全村有一塊保存至今的“旌表節孝”牌匾,出自清道光年間。這塊牌匾采用磚雕工藝,歷史已有170多年。它是為了紀念廖母胡老孺人而制作的,這位孺人一生清貧,孝順父母,尊敬兄長祖先堂匾額,堅守貞節。即便到了77歲高齡,她仍親自帶著孫子建造祖堂。她的感人事跡傳遍各地,最終被朝廷得知。于是,在道光十七年,皇帝親自批準制作了這塊牌匾。

磚雕作品工藝精湛,山水與人物形象生動逼真。制作過程繁復,歷經燒制與保存至今實屬不易。這些作品讓后人得以窺見當時對節孝的敬仰與贊揚之狀,同時,“廖母胡老孺人”的高尚品德也得以世代相傳。

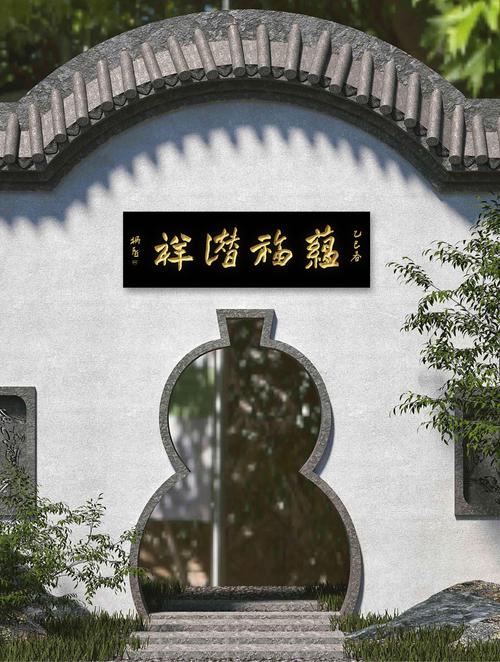

光緒春雨秋月匾

衡南縣近尾洲鎮有一座祠堂,里面藏有一塊清光緒二十四年的《春雨秋月》木匾。這塊匾額呈長方形,框為黃色,底色為紅色,上面用黑字書寫楷書。其筆觸既有剛勁之處,又有柔美之態,所傳達的內容充滿了對自然美景和美好生活之向往。

制作精良,木工技藝高超,書法更是獨具匠心。置于宗祠這一特定場所,它彰顯了主人的審美情趣與文化追求,同時也映射出那個時代當地的文化風貌。它不僅是一件裝飾,更是一種承載文化與精神的象征。

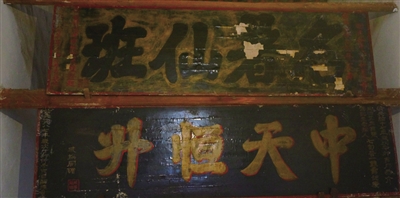

三塘鎮光緒木匾

衡南縣三塘鎮的一座祠堂里,掛有兩塊刻有清光緒十七年字樣的木匾。其中一塊匾上寫著“名署仙班”,題字和落款都難以辨認;另一塊匾上則寫著“中天恒升”,是為慶祝老人的雙壽。這兩塊匾,一塊是黃色底上黑色字祖先堂匾額,另一塊則是黑色底上黃色字,各具特色。

盡管時光流逝,但那份贈送時的美好祝愿和莊重氛圍依然能夠感受到。這些文字記錄了那時的文化風貌和人際交往,對于探究當地家族的過往和社交活動具有不可忽視的價值。

岐山寺廟古匾

岐山萬壽仁瑞寺的正門上方懸掛著慈禧太后御賜的“萬壽仁瑞寺”四個大字,二進院落中的“大雄寶殿”匾額則出自曾國荃之手,而“大圣中王”的木匾則是王祖蔭所敬獻。慈禧太后的匾額顯得格外尊貴,而曾國荃和王祖蔭的匾額在書法藝術上具有很高的價值。

這些匾額展示了眾多歷史人物與寺廟之間的聯系,對于探究寺廟的歷史、宗教文化以及當時朝廷與寺廟之間的互動關系具有極其重要的意義。寺廟中的這些匾額,不僅為寺廟增添了莊重而神圣的文化氛圍。

這些來自衡南的古舊匾額,您認為哪一塊蘊含著最為豐富的歷史故事?不妨留下您的看法,發表評論。若您覺得這篇文章寫得不錯,請不要吝嗇您的點贊和分享。

相關內容: