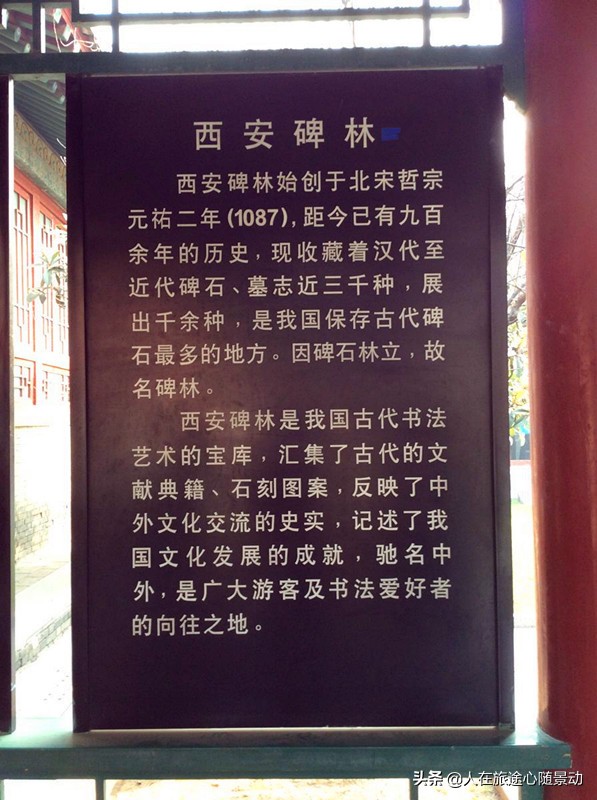

碑林:不同人的寶藏之地

碑林是個充滿魅力的地方,很多人在空閑時間喜歡在這里悠閑地散步,體會那份濃郁的文化氣息。對于書法家而言,這里簡直就是心靈的凈土,那些古代書法家的石刻作品,讓他們深深沉浸。考古學家則將其視為開啟千年歷史之謎的鑰匙,通過它來揭示那些被塵封的歷史。西安碑林博物館,是一個充滿無限價值的地方。

此處陳列著歷代書法的石碑,每一座都仿佛是歷史的見證者,默默講述著過往的傳奇。游客與書法愛好者絡繹不絕,立于石碑前,似乎能感受到歷史的跳動。

孔廟大門方向之謎

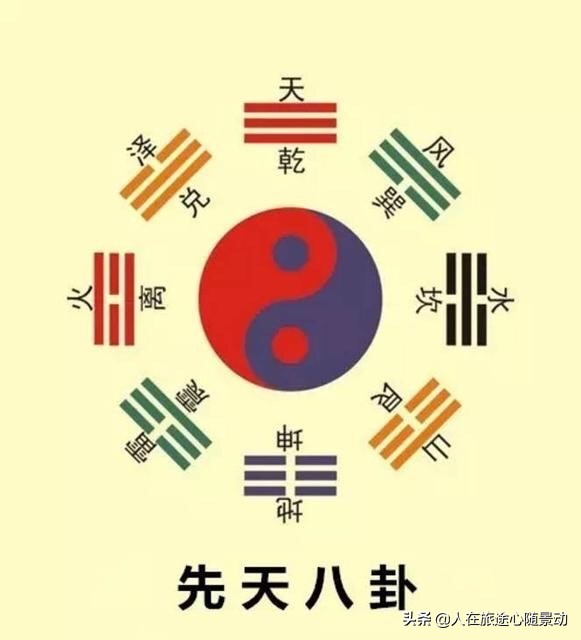

討論議題時,大家常把東方排在最前面。邀請別人時,會說“做東”來表示做東道主。碑林和孔廟的門口都朝向東方,這既是對孔子極大的敬意,同時從風水的角度來看,這樣的安排也是挺合理的。

眾人不解,為何西安孔廟在大唐皇帝的統治時期沒有遵照圣旨改變朝向。事實上,在唐朝初期,這里曾是太廟的一部分,孔廟只是其中的一小部分,其門面朝南。隨著國子監的建立,孔廟的面積縮小了,但門依然朝南。直到1953年3月,隔墻被拆除后,人們才注意到門已經轉向了東方。

古代中國的別樣稱呼

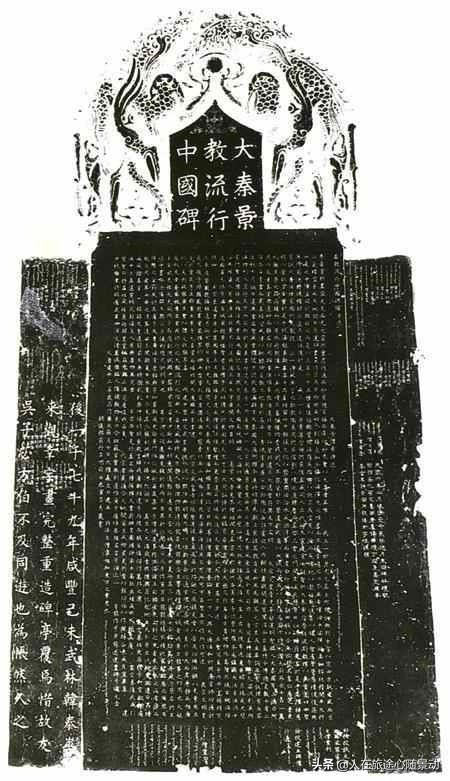

《大秦景教流行中國碑》描繪生動,碑上敘利亞文字翻譯后,考古學家發現一細節引人關注:古時中國別稱“秦那斯坦”。據此,許多人推測這或許是對“大秦國”的提及。

這塊石碑雖不大,但它承載著跨越國界的歷史故事大門朝東門匾什么字好,讓我們對古代中國在世界舞臺上的形象有了全新的理解,同時也給碑林博物館增添了幾分神秘感。

“廟學合一”的孔廟布局

孔廟強調“廟學一體”,其建筑用途不止于祭祀,還肩負著教育的重任。在唐朝,孔廟設立于國子監之中,大致位置與現在的碑林博物館相近。

這里曾是西安的大學城,明清年間,長安學、府學、咸寧學均在此地設立,因此得名“三學巷”。昔日,眾多學子在此求學、成長,他們繼承了知識與文化的瑰寶。

碑林內的泮池與名鐘

西安孔廟碑林區域有一泮池,它自古至今留存至今,由兩個半圓形的水面組成,中央橫跨一座小橋。往昔,只有通過科舉成為秀才的人,才有機會跨過這座小橋,這一行為充滿了深厚的儀式與象征意義。

景云鐘起源于唐朝睿宗景云二年,也就是公元711年,至今已有超過1300年的悠久歷史。這口鐘是用青銅精心鑄造而成,重量大約為6噸,現已享譽全球,成為世界著名鐘表的佼佼者。每當它響起,仿佛能帶領我們穿越千年的時光長河。

碑林的重要石碑

《石臺孝經》聲名遠揚,被譽為“迎客第一碑”,在碑林中體積最為龐大。眾多游客踏入碑林大門朝東門匾什么字好,最先映入眼簾的便是它。它仿佛用深厚的歷史積淀,熱情地迎接每一位前來參觀的人。

《石臺孝經》與《開成石經》齊名,聲望頗高。《開成石經》被譽為“世界上最大、最重、最厚的書籍”,亦稱作“石質圖書館”。在唐朝開成年間,它僅刻有12部。至清朝,又增補了《孟子》,共為十三經。這些書籍均為碑林的珍貴藏品。

在《昭陵六駿》中,丘行恭的故事讓人深感感動。為了嘉獎丘行恭的杰出貢獻,李世民特地降旨,讓人把他的形象雕刻在浮雕之上。在昭陵六駿中,這是唯一帶有人物形象的。如今,這些故事和形象已然成為碑林里歷史長卷的組成部分。

閱讀完這篇文章,你或許也會想要親自去參觀碑林博物館。可以在評論區留下你的想法。記得點贊并把這個文章分享出去。