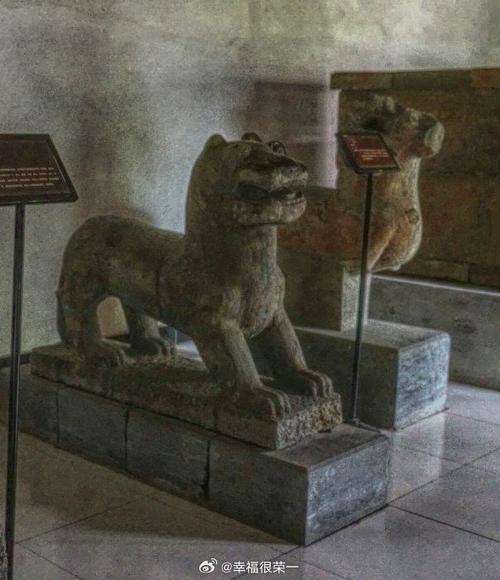

石虎數量分布

在石刻館展出的8尊圓雕石虎中,有一尊名為“宋小虎”,還有一對刻有“官”字的金雙虎擺放在展廳,其余5尊,即兩對半的元代石虎,則被安置在院中。其中,元代石虎占據了展出圓雕石虎總數的63%,一個威武雄壯的元虎軍團就此形成。這些石虎是專家們從眾多同類文物中精心挑選出來的。

材質差異

宋小虎外表漆黑,實則由青石制成。至于其他老虎的材質,文中并未詳述。不過,不同材質可能反映了不同的時代特征。青石質地堅硬,其開采與雕刻過程可能頗具挑戰,這也使得“宋小虎”顯得格外與眾不同。

體量對比

宋小虎身高僅18厘米,或許與民間信仰有關。想想看,如此小巧的體型,莫非是古時普通人家用來祈求平安的物品?再看元代的石虎,尺寸無一低于110厘米,而那些單獨的“萌寵”石虎,更是高達148厘米,實屬龐然大物。這也難怪浮雕和圓雕的區別,它們帶著蒙古人豪邁的氣概。

石象生歷史

石象生歷史悠久,起源于秦漢,至唐宋時期逐漸繁榮,明清時代更是達到了頂峰。這種石雕通常位于神道兩旁,成對出現。以石虎為例,唐代三品以上官員在墓前擺放石人、石羊、石虎等,這不僅是身份的象征,也反映了不同朝代對石象生的使用規則各有差異。

斑紋虎特色

館中“金雙虎”最吸引人的地方在于其背部那獨特的陰線虎斑紋,這與西漢時期霍去病墓前的石雕伏虎身上的斑紋頗為相似,因此得名“斑紋虎”。這些虎斑紋并非隨意雕刻,它們可能反映了當時人們對老虎的理解,亦或蘊含著某種深層的含義。虎尾的尾尖上翹,斑紋虎的尾身隆起,都生動地展現了虎尾的生機、靈巧與力量,讓人得以一睹古代石刻藝術的魅力,不禁對古人的技藝心生敬佩。

年代判斷爭議

有的老師認為,從體型比例、線條造型和審美特點來看,這對胖虎的樣式更像是明代中期的風格,而清代的可能性更大。然而,如果我們從另一個角度來觀察,會發現雄虎的尾巴是從右側前方繞過,雌虎則是從左側前方繞過,這與元代崇尚右邊的風氣有關,因此也有人認為這對胖虎可能是元代的產物。此外,在這8只圓雕石虎中浮雕和圓雕的區別,只有這對胖虎的腹部和前腿之間是鏤空的,并且還雕刻出了雌雄的性別特征。明清皇陵的石獸之外,這樣的成年石獸成對出現極為罕見,這或許正是它得以展出的一大原因。其尾巴的朝向與性別特征恰好相配,與元代的崇尚右方的習俗相一致。

在別的博物館,你是否也發現了有趣的石虎?歡迎在評論區告訴我們!覺得這篇文章不錯的話,別忘了點贊和轉發。