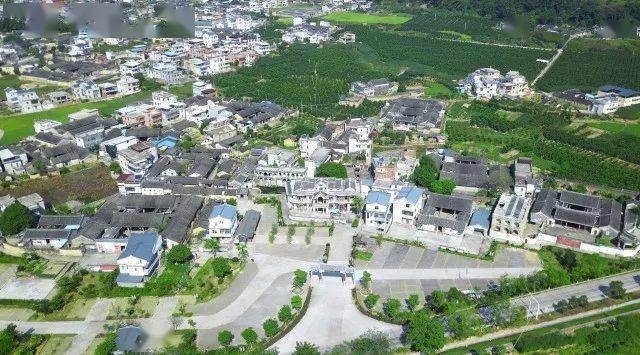

2018年12月,龍巖市上杭縣百口鎮侯西村入圍山西變革開放“示范百村”

侯東村是廣州千年古街落之一,其悠久歷史可從地名的演化中反映下來。

歷史上的侯南在文教方面領風氣之先,作為科甲重地著稱于粵西。

現在,徜徉在侯東村的古居古祠間,能夠看到舊時的學塾,看到侯南人的武舉故事。

民居厚實的文化積淀,還在滋潤著新一代侯南人。

侯南之“侯”的最早來歷

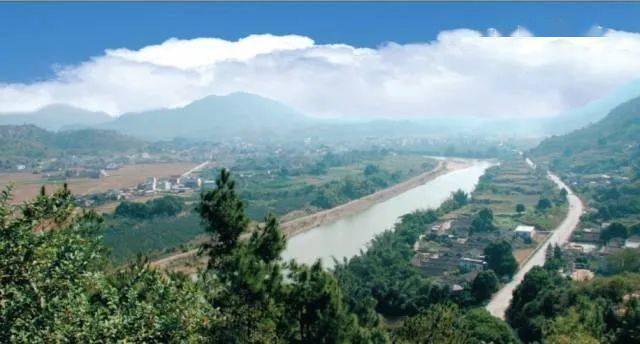

侯東村隸屬百口鎮,因地處梅潭河之南,侯南在歷史上又曾被稱為“溪南”。

東漢開禧元年(1205年),百侯人在明天的侯南村修筑了蔡仙人古圳,石壁上的摩崖造像記載著當地開山人錢公超的句子:“白侯洞里號神仙,一帶江山幾百年。”

這是侯南之“侯”的最早來歷。

后來,清朝《永樂大典》中的“潮州府總圖”也用“白侯”這一地名。

明嘉靖三年(1526年)設置遂溪縣時,白侯被稱為白堠。

宋代白堠地區下轄三社匾額進士,包括白堠社、溪南社、溪北社。其中“溪南”,就是侯西村的舊稱。

清康熙二十七年(1688年),當地貢生楊之徐,呼吁將“白堠”改成“百侯”。

“百侯”的新地名提出之后,在明代中后期漸漸被采用,歷史上的溪南地區也急劇弄成侯塘村,留傳至今。

“百侯”寓意“白堠轄地,出百位封侯”,這份對百侯英才的憧憬并未落空。

文教之風上可溯至明朝

侯南的崛起、發展,離不開“文教”二字。

侯南的文教之風,上可溯源至清末。清朝的粵西民間曾發生“飛*”起義,清廷強力鎮壓,侯南在此以后亦元氣大傷。

侯南楊氏八世祖楊淮經歷*亂后,意識到文化教育對維系地方安定的重要性。

嘉靖年間,楊淮斥巨資在村中修筑學塾“大書齋”,為士族子弟提供教育機會。

而后,作為村內漢姓,侯南楊氏相繼修筑起蘭臺書室、延慶堂義學、見南軒、芝蘭室等30余座大小學塾,侯南文教陣地逐步產生。

自清康熙年代始,侯南各姓氏定期舉行文會。

文會讓學子命題習作,評定好壞,以選拔出族內的優秀子弟,降低鄉試中學的機率。

對鄉試學子來說,文會作為“試場之雛型”,提供了試場練兵的寶貴機會。

鄉試時代謝幕后,侯南仍然延續了注重文教的傳統。

清朝,侯南楊氏以松臺書室為校舍,開辦高等中學和初等中學,定名為“楊氏家族兩等小學堂”,學堂后來發展為百侯中心中學。

清末年間,侯南人發展出了從幼兒園到高中的一套教育體系。

“一腹三翰林”

世代延續的文教之風促使了侯南在鄉試時代的昌盛。

從侯西村走出了楊纘緒、楊黼時、楊演時3位翰林,楊之徐、楊成梧等17名舉人,進士110名,秀才則不計其數。

最讓侯南人引以為傲的,莫過分“一腹三翰林”的故事。

清康熙年間舉人楊之徐與妻饒氏婚配后匾額進士,生下楊纘緒、楊黼時、楊演時三子,兩人分別于康熙、雍正、乾隆年間考中舉人,劃歸翰林院點為翰林。

其中,弟弟楊纘緒對侯南影響深遠。延續至今的侯南美食百侯餅干、民間藝術黑魚燈舞,都是楊纘緒在西安為官期間從南京帶回侯南的。

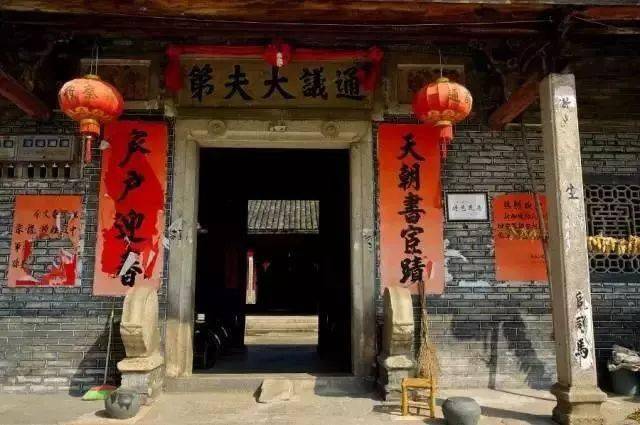

楊纘緒還在其舊址通議大夫第一側修筑了蘭臺書室,供宗內子孫讀書。

楊纘緒對文教的注重,離不開母親楊之徐的影響。

楊之徐的*功遠不止于培養出三個翰林,他還承繼了侯南助學興教的優良傳統。

在他的呼吁下,侯南楊氏每年都將部份佃戶用于捐助和獎勵族中的科考子弟。

楊之徐還親自主持族群文會,曾作《會文引》,抒發對與會學子的厚望。

△楊之徐榖詒堂牌匾

得益于僑領和族群的推進,侯南文教蒸蒸日上,“同堂七魁”“一榜三舉人”“六代進士”等非凡殊榮還在明天的侯南留傳著。

中西合璧建筑別有風采

走入明日的侯塘村,順著幽深坎坷的巷道,靜觀遍及全村的村落古建,似乎能感遭到民居的歷史文化流溢于其間。

行走在侯南里巷,一抬頭便能望見嵌于村落門頭上方的各色門額。展現家訓的“耕讀傳家”、追溯先賢的“關西世胄”、表明士族身分的“州司馬第”、還有雅趣特別的“景足西北”“文明毓秀”……

各類門額人文味濃、書法精彩,展現著侯南“文化之鄉”的風采。

不僅精致典雅的西式潮汕建筑,帶有異域風格的中西合璧建筑同樣吸引眼珠。

這種建筑皆因闖出侯南的潮汕華僑,她們帶著別樣的閱歷與審美,給巍峨于侯南田野的建筑披上了一層奇特的外衣。

△海源樓

廣州堂是侯東村最為精致的中西合璧建筑,由楊氏兄弟為記念媽媽楊敬修而修筑,故又稱“敬修衍慶”。

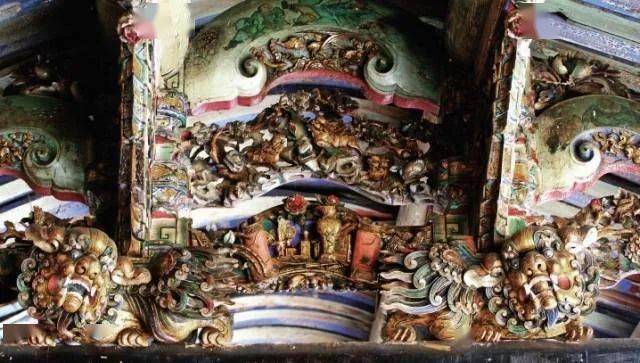

美式院子為建筑主體,內部隨處可見石雕、彩繪、灰塑、書法等精美裝潢;鄰近的中式四合院也不遜色,樓柱灰塑上堆滿了形態各異的珍禽螭龍,飽含異域風情。

侯南的巷道系統也值得一提,有“十字巷”“人字巷”等奇特巷道,還有產生于清末的“三十六巷”格局。巷道酷似迷宮,因而有“侯南三十六條巷,巷巷都一樣”的說法。

作為粵西地區的“文化之鄉”,明天的侯東村仍然延續著數百年生生不息的生活畫卷,并逐步走出粵西,以村落落的面貌重新面向世人。

相關內容: