“四堂”(廳堂、祠堂、朝堂、廟堂)及祠堂照壁書(shū)法是*專(zhuān)制社會(huì)禮俗的展現(xiàn)地。匾,形也;額,顏面之尊也。它表現(xiàn)了特色禮文化的種種倫理要求和涵義,所以非常顯得“溫柔賢淑、雍容華貴、平和正大”。它以書(shū)法作則,以正相示教,是一種“無(wú)為、無(wú)聲”之示范,是中華文化“知行合一”之特殊體現(xiàn)。

現(xiàn)代藝術(shù)教育中缺乏特色禮儀文化的教育,受西方文化制約,強(qiáng)調(diào)的是個(gè)人風(fēng)格和時(shí)尚,所以在社會(huì)環(huán)境用字上俗多于雅,新建標(biāo)志性建筑匾額書(shū)法中不少顯出缺禮、躁氣、張揚(yáng)、纖弱、猥瑣、畫(huà)蛇添足、不盡如人意。因此,在特色文化繼承發(fā)展中,學(xué)須尋源,書(shū)法應(yīng)自覺(jué)融入中華大文化中,接受大文化的乳汁。教學(xué)*學(xué)和老莊應(yīng)有適度比例,不可偏向。否則,責(zé)任、擔(dān)當(dāng)、端莊、中正都變成酸腐的代名詞。就藝術(shù)原本,在大文化中如同螺螄殼中的道場(chǎng),僅搞技法、形式,難以深入。沒(méi)有人文引領(lǐng),便會(huì)失去方向。

文化認(rèn)同正大氣象

舊時(shí)“廳堂”“祠堂”“朝堂”“廟堂”,可謂是嚴(yán)謹(jǐn)之地。在“廳堂”有祖先畫(huà)像,在“祠堂”有祖先靈位,在“朝堂”有擁立皇帝,在“廟堂”有圣賢塑像,可謂莊嚴(yán)之極、神圣之極。在這神圣之極的地方,及紀(jì)功德、忠正、功名、仁義、慈善等石牌坊上,都有一面或幾面匾額,上書(shū)有皇帝名臣和時(shí)賢的書(shū)畫(huà)作品,內(nèi)容大多為《易經(jīng)》《尚書(shū)》《詩(shī)經(jīng)》《禮記》《四書(shū)》等史書(shū)名句,顯得既莊重又突兀。

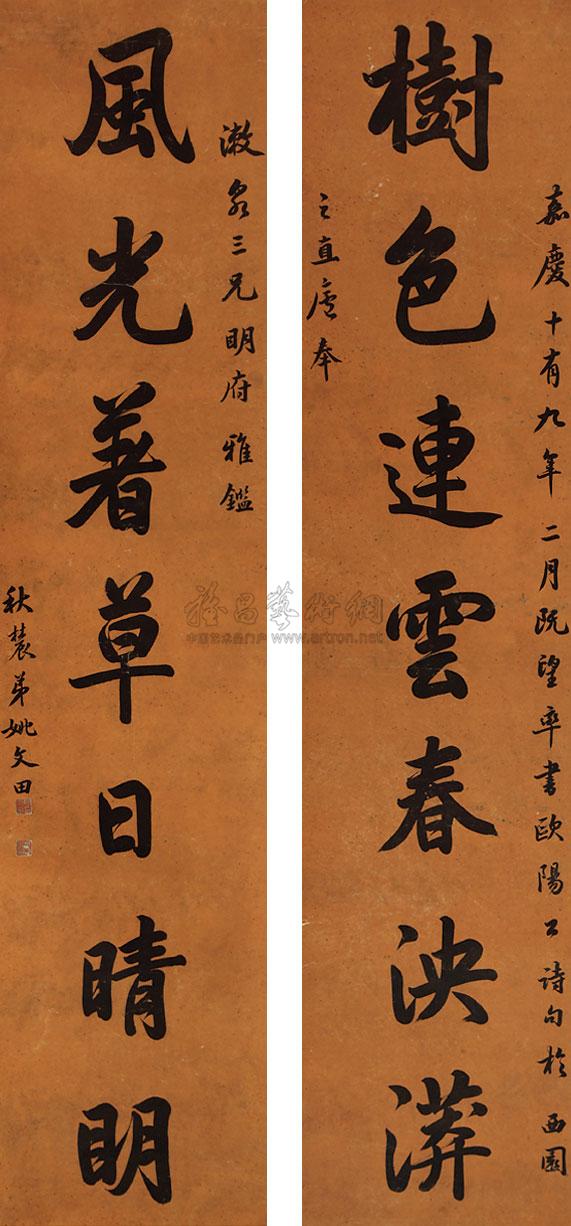

如果關(guān)注過(guò)很多地方,會(huì)看到一個(gè)有趣的現(xiàn)象:這些匾上的書(shū)畫(huà)跟別處*畫(huà)作品有些不一樣,端莊、溫潤(rùn)、雍容、敦厚、平和、正大。加上匾額做工精良,特別顯眼,文化人通常在此駐足細(xì)玩其文辭意義、文辭出處,品賞書(shū)法佳作,留心匾額書(shū)者姓名。此處的書(shū)畫(huà)創(chuàng)作,雖然未見(jiàn)史籍有明文要求的寫(xiě)法,但在舊時(shí),文化人都一同遵守著一個(gè)倫理標(biāo)準(zhǔn)“心正則筆正”——這是古代大藝術(shù)家柳公權(quán)在回答唐穆宗問(wèn)書(shū)時(shí)所說(shuō),被后世覺(jué)得是“筆諫”。司馬光將其記載在《資治通鑒》當(dāng)中。項(xiàng)穆《書(shū)法雅言》中寫(xiě):“正書(shū)法,所以正人心也。”

故宮三教堂碑文中,太和殿的“建極綏猷”、中和殿的“允執(zhí)闕中”、保和殿的“皇建有極”,此三殿均為乾隆帝所題;養(yǎng)心殿的“中正仁和”、西暖閣的“勤政親賢”為雍正帝所題;交泰殿的“無(wú)為”是康熙帝所題,還有如保定避暑山莊、山東兗州孔廟、泰山岳廟、山西臨汾解州和北京周口關(guān)帝廟,以及*各省姓氏宗族,如東鄉(xiāng)“胡氏祠堂”、奉化“蔣氏宗祠”,還有幸存下去的舊時(shí)大家族廳堂名人題的橫匾和殉難的石牌坊石刻上面的書(shū)畫(huà)作品,都是優(yōu)雅雅正的書(shū)法,少有其它書(shū)體。

為什么上下千百年間,文化人都能不約而同、心照不宣地一同遵守這一傳統(tǒng)呢?其實(shí),自漢武帝獨(dú)尊儒術(shù),特別是唐朝科舉考試之后,歷代*家的力量建立“道統(tǒng)”思想文化,使讀書(shū)人寫(xiě)字也有了一個(gè)可供探討和參照的根據(jù)。《論語(yǔ)》中說(shuō):“政者,正也”“其身正,不令而行,其身不正,雖令不從”“君子藏器”“不學(xué)禮,無(wú)以立”。可見(jiàn)匾額一般用什么字體,書(shū)法佳作承載的分量是何等重,難怪有人說(shuō)“書(shū)法是文化中的文化”。

先賢提出的“不疾言”“步從容”等要求,給舊時(shí)文人和藝術(shù)家有了觀念的啟示。行筆要坦蕩從容,又要入木三分,過(guò)疾易散開(kāi),過(guò)緩易僵滯,藏頭護(hù)尾,不露圭角。思路不清,行筆無(wú)方,荒率猥瑣,不易中的,就不能起到無(wú)言之教的象征含義。這里應(yīng)表現(xiàn)的是“正大中和”的要求。

廳堂、祠堂、朝堂、廟堂,這是以正相示人的地方,有“宗廟之正歌”之稱(chēng),衣著穿戴、言談舉止、一舉一動(dòng),都應(yīng)表現(xiàn)一個(gè)“正”字。“風(fēng)正四方謂之雅”,所以“子入宗廟,每事問(wèn)”。孔子怕有差錯(cuò),所以問(wèn),其說(shuō),這就是禮呀!“知之為知之,不知為不知,是為知也。”唐太宗李世民說(shuō):“夫欲書(shū)之時(shí),當(dāng)收視反聽(tīng),絕慮凝神;心正氣和,則契于玄妙;心神不正,字則欹斜;志氣不和,書(shū)必改變;其道同魯廟之器,虛則欹,滿則覆,中則正。正者,沖和之謂也。”怪不得唐代大藝術(shù)家、理論家孫過(guò)庭在其《書(shū)譜》中所說(shuō):“題勒方畗,真乃居先。”明代書(shū)學(xué)理論家項(xiàng)穆也在其《書(shū)法雅言》中說(shuō):“宮殿廟堂,典章紀(jì)載,真為首尚。”縱觀秦漢以來(lái),歷史上重要史跡、牌匾書(shū)法確以真書(shū)為主。

德成而上,藝成而下。這是幾千年來(lái)的文化認(rèn)可,也是文化寬容的基礎(chǔ),也是舊時(shí)“誠(chéng)”“敬”“正”觀念貫徹之所在。現(xiàn)在有一定文化基礎(chǔ)的人,到了這種的場(chǎng)合,恭敬之心也會(huì)油雖然生,步伐慢了,說(shuō)話輕了,凝神舉目,品賞文化與戲劇帶來(lái)的享受。

尊重傳統(tǒng)切不可俗

隨著城市化和新鄉(xiāng)村建設(shè)、旅游業(yè)的研發(fā)、經(jīng)濟(jì)文化的迅猛發(fā)展,各地顯示出前所未有的新氣象、新魅力匾額一般用什么字體,但也顯露出一些亟待改進(jìn)的環(huán)境用字問(wèn)題、建筑用字問(wèn)題。

例如某地“大禹廟”,是近年改建的地方標(biāo)識(shí)性建筑,從設(shè)計(jì)到建設(shè)處處顯示出匠心,可就是一進(jìn)廣場(chǎng)的兩座標(biāo)志性祠堂照壁書(shū)法給人以遺憾。如第一座牌樓對(duì)聯(lián)文字缺少典雅正大之氣。細(xì)究問(wèn)題,字無(wú)來(lái)源,完全是自由體。書(shū)法最怕的是自由體,如不洗心革面,就一個(gè)“俗”字,所以不可馬虎。第二座牌樓對(duì)聯(lián)藝術(shù)的弊端有普遍性、典型性:一是缺“禮”。如前所述,舊時(shí)祠堂牌坊用字需要以“誠(chéng)、敬、正”的觀念創(chuàng)作,必須莊正,一般都用正體(如書(shū)法、隸書(shū)或篆書(shū))。用楷書(shū)是缺少傳統(tǒng)文化之禮的,顯得淺薄,欠“誠(chéng)敬”二字,這里不是顯示個(gè)人風(fēng)格之處,是顯示中華文化“正大”氣象的地方。二是落款。歷史人物“圣賢”匾額,落款應(yīng)盡量簡(jiǎn)單。該匾額本來(lái)可簡(jiǎn)潔落窮款,姓名加印便可;也可兩行,“年份”、姓名加印即可;卻用了三行,“辛卯仲”一行,“春山陰×(姓)”一行,“×(名)書(shū)撰”一行,前三字還吊在第二排的后邊,上下虛空,很不舒適。而且,本該連寫(xiě)的名字?jǐn)嚅_(kāi),如果是寫(xiě)別人的名字,那是缺禮不敬,自己的名字?jǐn)嚅_(kāi),那是不懂書(shū)儀之禮。落款最后兩字“書(shū)撰”,這個(gè)“撰”字用得極不妥。三是畫(huà)蛇添足。這么莊嚴(yán)的牌匾,不應(yīng)該起首章,少見(jiàn)莊嚴(yán)古匾如此多此一舉的。從《紫禁城》雜志2015年12月號(hào)春花的《清代紫禁城武英殿建筑群建筑各衙署變遷》一文可得知,宮廷制匾也是極嚴(yán)肅的事,選用材質(zhì)、漆色、花紋邊框、底色、書(shū)體之類(lèi),都要經(jīng)過(guò)大臣的審核朱批。民間當(dāng)然比不得皇宮,也不必要與之相非常,但也應(yīng)以“去俗”為第一要?jiǎng)?wù),要與整座建筑相和諧,否則將被有識(shí)之士和后世笑罵。

匾額書(shū)法創(chuàng)作最好應(yīng)用篆籀筆法為之,可得渾厚。如沒(méi)有認(rèn)真的楷書(shū)功夫,很難討巧。用行書(shū)法筆觸,突出提按動(dòng)作,往往容易纖弱,書(shū)法人不可不知。還有目前的各處仿古一條街上的匾額,問(wèn)題也有非常不容樂(lè)觀。

古時(shí)左右的禮制,也不是一件小事情。*自周代建立了完備的禮制以來(lái),左大還是右大,據(jù)史書(shū)記載出現(xiàn)過(guò)多次變遷,但到明清之后就固定了出來(lái)。以故宮為例,面南兩側(cè)為大,右邊為小。所以左邊是宗廟,右面是社稷壇;左為文華殿,右為保和殿。在話劇或地方藝術(shù)中也可見(jiàn)證,文官,或客,或長(zhǎng)者,都在面南的右邊,反之,對(duì)應(yīng)的就在后面。就連農(nóng)村建造房屋,木匠做好的“正樑”上,也要請(qǐng)會(huì)寫(xiě)藝術(shù)的人用端楷在根部(古人稱(chēng)為本。唐魏征語(yǔ):“求木之長(zhǎng)者,必固其根本”)寫(xiě)上“文東”,在梢部寫(xiě)上“武西”,以示“文東武西”。*幾千年的文化就是這種延綿不絕,上下貫通。所以,對(duì)聯(lián)下聯(lián)仄聲就貼在面南的右側(cè),稱(chēng)為對(duì)聯(lián);上聯(lián)平聲就貼在面南的左側(cè),稱(chēng)為下聯(lián)。對(duì)聯(lián)落款就寫(xiě)在上聯(lián)的左側(cè),不能寫(xiě)在右側(cè);還有見(jiàn)牌坊下聯(lián)落款在右邊的,那就錯(cuò)了。舊時(shí)匾額書(shū)寫(xiě)都是從右往左寫(xiě)的(因面南左方為大),與對(duì)聯(lián)匹配上下關(guān)系,沒(méi)有疑問(wèn)。但目前,書(shū)籍排版是從左往右看,所以有的繪畫(huà)家寫(xiě)匾也從左往右寫(xiě),如左右沒(méi)有對(duì)聯(lián)那就沒(méi)有問(wèn)題,如左右有對(duì)聯(lián)的,就與特色不相協(xié)調(diào)了。對(duì)聯(lián)的上下聯(lián)固有形式,誰(shuí)也無(wú)力改變,這當(dāng)中的沖突如何處理?變通的方式是,左右沒(méi)有對(duì)聯(lián)的可由左向右寫(xiě),落款在后面,比如橫向的單位或企業(yè)名稱(chēng),這樣倒符合潮流。如匾額下有對(duì)聯(lián)的,還是尊重傳統(tǒng)為好。

浙江省文史研究館首任校長(zhǎng)馬一浮先生曾說(shuō)過(guò):“六籍該攝諸學(xué),諸學(xué)不能該攝六藝。”宋代詞人、書(shū)法家黃庭堅(jiān)曾說(shuō):“學(xué)書(shū)需要胸中有道義,又廣之以先哲之學(xué),書(shū)乃可貴。若其靈府無(wú)程,政使筆墨不減元常、逸少,只是俗人耳。”唐代繪畫(huà)評(píng)論家張懷瓘說(shuō):“如學(xué)文章,只讀今人篇什,不涉經(jīng)籍,豈或偉器。”

藝術(shù)一定要用歷史人文來(lái)推動(dòng),只要我們學(xué)到源頭,“志于道,據(jù)于德,依于仁,游于藝”,加之“胸存浩然之氣”,循理找規(guī)律,向名帖學(xué)習(xí)的同時(shí),向自然學(xué)習(xí),向生活學(xué)習(xí),學(xué)甚至用,一切順流而下。在大文化中就藝術(shù)原本而言,只是一個(gè)螺螄殼里的道場(chǎng),僅在技巧和方式上打圈子,空耗時(shí)日。諸如匾額書(shū)法不盡如人意、環(huán)境用字惡俗等方面的弊端,難以用書(shū)法本身來(lái)解決。只有靠人文的助推、書(shū)法家能力的提升,才能逐漸改觀。

相關(guān)內(nèi)容:地址:云南昆明市盤(pán)龍區(qū)九龍灣村186號(hào)電話:150 8700 7976傳真:

手機(jī):150 8700 7976郵箱:kf@r0s.cn

Copyright ? 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作廠 版權(quán)所有備案號(hào):滇ICP備16003948號(hào)