在花都與南海交界的地方,有座美麗的小山叫橫山,亦稱白虎山。山不高,但郁郁蔥蔥。山前有條靈動的溝渠,涌不深,但魚躍鴨歡。山下村子名環山,這是花都龔姓宗親的大本營,也是花都非常奇特的村莊之一。

環山村原本不叫環山村。康熙《花縣志》稱“橫山頭”,*花縣志稱“環山頭”隸屬北海縣金利都桃子堡。清康熙二十五年(1686)花縣建置,橫山頭村及周圍村落劃歸花縣家族祠堂牌匾,由炭步管轄。*內設立后,橫山頭村改名為環山村,沿用目前。

立村歷史七百年

環山龔姓立村始祖為明代末年的景官公。景官公來自河北,因生活之故遷來廣東,最先落腳在廣州沙滘家族祠堂牌匾,后遷至北海逢涌,最后定居環山村。

景官公立村700多年來,子孫開枝散葉,人丁昌盛。新增的后人環山而居,這只是新*設立后將村名改為環山村的緣由。據不完全統計,目前景官公后裔約為3000人,其中環山村2100多人,竹湖村160多人,橫崗村320多人,下塘村100多人,另有300多人移*外。

龔姓不算大姓,目前*排行僅89位,在上海龔姓后裔更少,可龔姓有著古老的汗青。共工氏是上古伏羲時期已經存在的史前部族,神農氏炎帝時代居于江淮之間,其部族首領稱共工。共工氏在唐朝之前是一支強悍的部落,共工后有共氏。古代共、恭、龔三字通用,龔氏即共氏后裔。還有一種解釋,共工之后分為兩支,一支以共工屬五行之水,加水為洪姓;另一支以因黃帝時代的共工氏之子句容,繼承父職,為黃帝之土正,管理土地,其后因避難在共字之上加龍為龔氏。總而言之,龔姓來自共姓,共姓的先祖是出自共工氏。

五間宗祠話滄桑

環山龔氏及周圍龔氏都建有祠堂,但環山龔氏太祖祠在抗**爭時期被*偽軍拆毀,僅存“龔氏太祖祠”大理石祠匾置于福才龔公祠門前供后世憑吊。環山及周圍僅存龔氏祠堂5間,分別是:環東村福崇龔公祠、福才龔公祠、義永龔公祠,江夏村龔氏公祠,竹湖村景善龔公祠。其中,尤以福才龔公祠和福崇龔公祠最具特色。

保存的龔氏大族譜石碑

竹湖村景善龔公祠

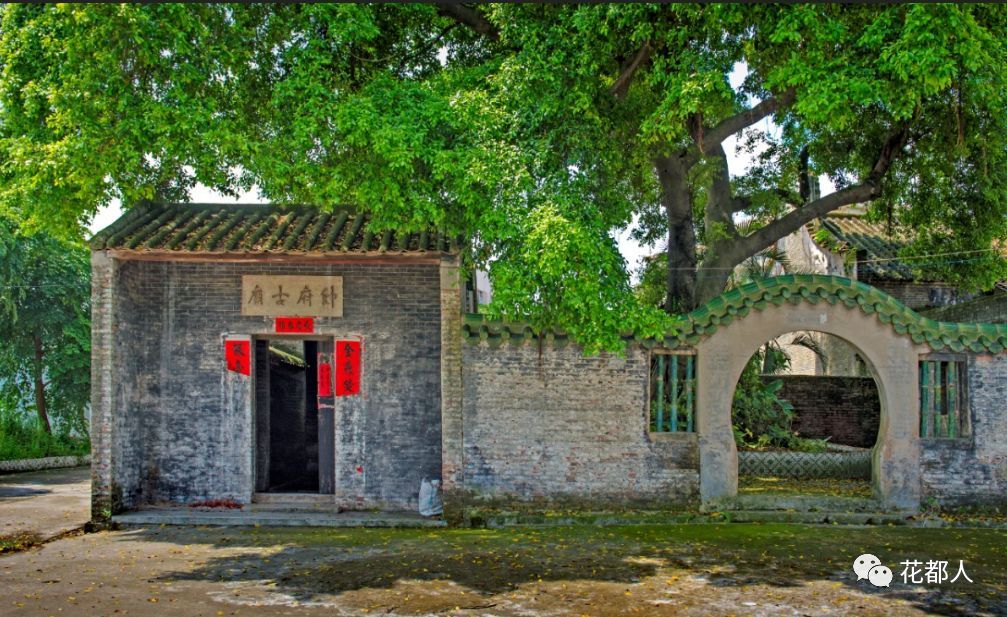

福才龔公祠是間老教堂,建祠時間不詳,重修于清嘉慶八年(1869),后雖有整修,但基本骨架未動,現為花都區文物保護單位。走進祠堂,一股歷史底蘊撲面襲來。祠堂不大,三間兩進,旁邊外加一座小小的“帥府古廟”,古廟里非常冷靜,香爐上雜亂插著幾根有些時日的小香。祠堂雖小,卻是鑊耳山墻,說明環山龔氏當時也出過官人。屋脊采用博古架,由于年代久遠,上面的灰塑已難辨認。

環山村福才龔公祠

福才龔公祠內景

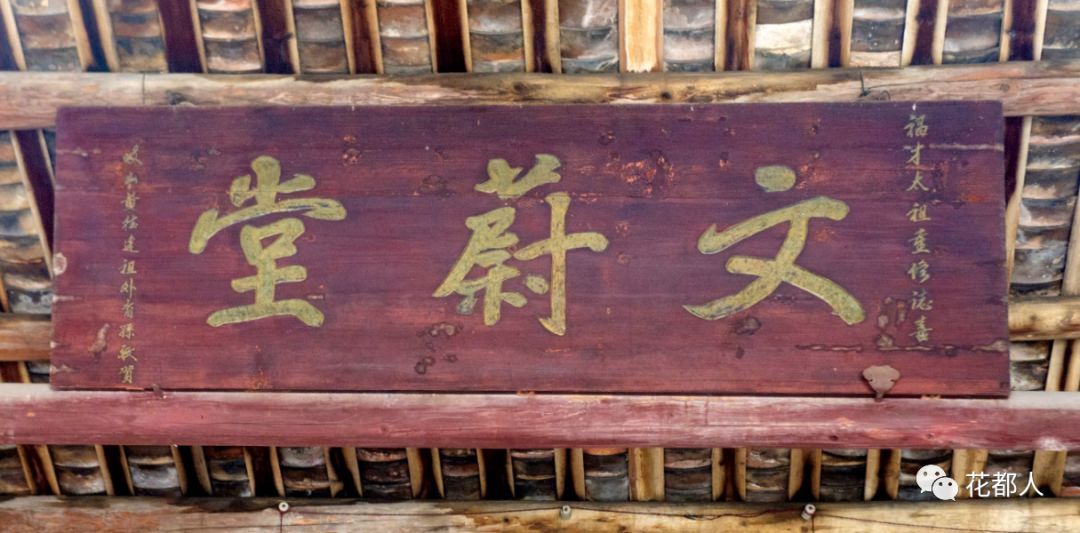

福才龔公祠大堂牌匾

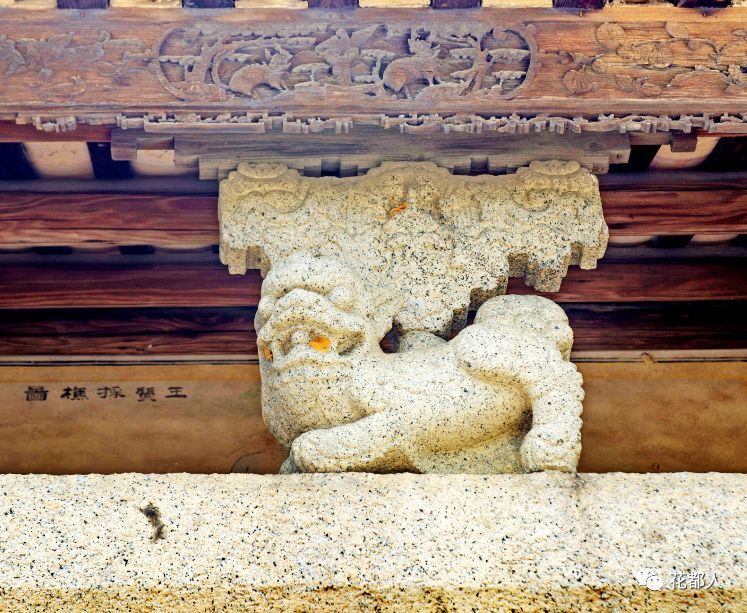

屋面鋪滿了黑色小瓦,精致的瓦當清晰可見。大門上面“福才龔公祠”五個陰刻大字讓人精神倍增。大門兩邊蝦公梁上各有一頭大理石獅子作為承重,厚實而精致。最讓人欣喜的是在大門兩側蝦梁下,橫臥著蒼勁有力的“龔氏太祖祠”祠匾,從它發黑的祠匾中,我們似乎聽到了環山龔氏七百年厚重的歷史。

而真正讓人驚異的抑或祠堂內的建筑和裝飾。環視四周,在一片石灰刷過的祠壁上,我們依稀可以看見滿壁精美的彩繪。從第一步入第二進的兩側側門上方,還保留著兩幅浮雕,仔細一看,左邊則寫有“蹈矩”二字,右邊花紋中寫有“循規”二字。這是教育家族后代要遵循法度,不能非法擅自違族。這樣的設計在花都祠堂中而是第一次看到。

福崇龔公祠則是一間修建不久的祠堂。祠堂建制為三間兩間,整個建筑很精致,彩繪很可愛。最讓人難忘的抑或在教堂正殿里,祖宗神位上方高懸著岐山黃氏贈送的“念念不忘”金色謝匾,以及謝匾旁懸掛的“福壽康寧慎宗更愛懷先賢;崇仁禮孝追遠常掛念表親”的黃色對聯,這里面有一段獨白,下文將專門講述。它時刻告訴龔氏后代,在岐山有它們的老姑婆,有它們的堂哥親,環山龔氏和鳳翔黃氏兩家的親情將千秋萬代,永遠傳承。

環山村福崇龔公祠

福崇龔公祠灰塑

在福崇龔公祠廣場靠近風水塘的地方,有棵百年大樹一直靜靜地陪伴著龔氏祠堂,其龍形的天然造型更讓游人結伴留影,流連忘返。據環山村87歲的老支書龔錦亨介紹,他出生前祠堂前就有這棵大樹了,后來盡管遭*鬼子的破壞,但仍然屹立不倒,成了環山龔氏剛毅不屈的象征。前些年,不少商人看中了這棵大樹,愿出資5萬元,甚至更多的錢購買此樹,有的還找了這些有權有勢的說客給龔氏族人打招呼,得到的回答是“祠堂的樹再多錢也不賣”,終于使這些樹販子死了心。

環山村福崇龔公祠正門廣場百年古榕樹

環山龔氏族人在祠堂建設中都很細心,很積極,有錢出錢,有力出力,很多宗親都在生活并不富裕的狀況下向祠堂捐款籌款,企業家龔錦棠更是一馬當先,不但自己帶頭捐款籌款,還積極奔走,廣泛動員龔氏族人及社會人士為新祠建設出力,使福崇龔公祠順利落成。

炭步龔氏宗祠

福才龔公祠石獅

龔黃情義淵源長

環山龔氏牢記祖訓,講禮儀,重情義。至今在當地還流傳著“姑婆屋”的故事。故事出現在600多年前的環山村。當年環山村民龔師勝之女許配給了岐山人黃德達為妻,不料姑婆還未過門,婆家卻出現慘變。話說元朝末年,岐山村黃氏三世祖黃元清生有五子,老二德廣,老四德達。其家道頗為充滿。當時德廣已婚,德達已經成家。德廣心胸寬廣,覬覦家產,視德達為眼中釘。德達有正義感,他與同村好友夸贊朝廷的言論被人告發,德達被官府追捕,其中射殺他的人中有他的表哥黃德廣。黃德廣手持三叉快耙緊追不舍。德達自知非兄對手,決計逃往女婿家庇護。誰知殺紅眼的德廣等人竟一路追擊至巴江邊,眼看德達將要跳江逃走,結果被德廣飛耙擊傷,德達重傷而逃,血染衣衫。德達逃至妻子龔師勝家后,得到了龔家和全村人的幫助。在丈夫一家的照顧下,創傷很快受到治療。后來,黃德超過了結婚年齡,按理應返回老家成婚,可他有家不敢回,而按當年習俗,德達又不是上門女婿,也不能在丈夫家成婚。多方權衡之下,龔家便籌資在村外建了一間小屋,作為德達與父親成婚之屋,這間小屋就叫“姑婆屋”,作為龔、黃兩姓親情的見證,一直保留下來,直至二*時期才被美軍燒毀。

德達夫婦婚前恩愛,夫勤妻賢,在“姑婆屋”生兒育女,一住就是十多年,他與龔氏族人交往很好,深得環山村民的喜愛。后來,元滅明興,德達才帶著兒子兒女遷回岐山,修治祖宗田園屋宇,繁衍生息。由于姑婆一家在環山居住之后受到了環山龔氏的關心和照顧,從而與環山龔氏結下了割舍不斷的溫情,一直傳承迄今。如今,環山龔氏和鳳翔黃氏均以姑表相稱,兩姓間的親情經久不衰,情深似海。

“無環山就無岐山,無岐山就無環山”這是一句來自環山龔氏和鳳翔黃氏村民的肺腑之言。長期以來,岐山姑婆的后代后裔,深感太婆的母親及環山龔氏恩重如山而感念戴德,岐山黃氏和環山龔氏也像朋友一樣越走越近,越走越親。

*三年(1914),岐山黃氏得知環東村“大王廟”建成入伙,姑婆子孫興高采烈送來了“念念不忘”的感念橫匾,要子孫后代永遠記住環山村龔氏的恩情。環山村龔氏族人對這塊凝聚著血親友誼的牌匾珍愛有加,雖然大王廟在敵軍的焚燒中毀滅了,可這塊“念念不忘”的牌匾卻被村民很好地保存下去。后來,岐山祖祠舉行典禮,環山龔氏后人也敲鑼打鼓送去了“代代相傳”的牌匾,表示龔氏祖先決心將這份情感永遠傳承。如今,這兩塊牌匾都高高掛在各自廟宇的神龕正上方,成了見證龔、黃親情的最珍貴的留念物。

環山村帥府古廟

新*成立后,龔黃兩家親情依舊,節日相互走動、有事彼此幫助、有難互相支持成了龔黃兩家的傳統。1967年秋插的關鍵時刻,岐山村聞知環東村缺水稻種子和人畜勞力,馬上組織自行車隊送去稻種,不久又組織農耕隊幫助環山村進行整田,保證了環山村秋插的按時完成。岐山村遭遇困難,環山村同樣也有及時伸出援手。有年岐山遇到大旱,抽水機器不夠,環山村得知狀況后,立馬安排兩臺大型抽水機并采用科技人員到岐山村抽水一個多月,后又派出兩臺小型拖拉機幫助岐山村犁田耙田,使岐山抗旱問題得到順利解決。

為了讓這古老的溫情永遠發揚下去,環山龔氏和岐山黃氏互相承諾,每隔五年兩人要互訪一次。每當探訪之日,兩個村莊彩旗飄揚,醒獅起舞,鑼鼓喧天,村民們則興高采烈,載歌載舞,歡迎前來探訪的親友。

龔氏宗族歷來注重祖訓家訓的提煉和發揚,作為教育家族后代的特色教材,為龔姓的演進壯大提供了雄厚的精神支撐。目前,龔氏后人還時刻記住八條家訓和十則家箴。家訓包括“父慈子孝、兄友弟恭、撫孤恤寡、憐貧解難、勤修職業、儉樸節用、齊家正俗、睦族*”等八個方面,內容包含了做人的基本準則,是維系宗族和諧、發展進步的精神食糧。

家箴包括“敬祖先、孝父親、宜兄弟、睦宗族、和父子、偕堂弟、崇節義、務本業、慎交游、恤孤獨”十個方面。家箴內容比家訓更具體,更實際,更具備操作性,它是教育宗族后代立身處世的具體要求。

因為有良好的祖訓家箴時刻警醒子孫,所以環山村龔氏族風家風具有超強的正能量,因此也催生和創造了不少環山龔氏有用之才。

----------------------

相關內容: