宗祠風云

省城杭州有一座享譽盛譽的陳家祠,而蘇州也是一座歷史古老的陳家祠。這座廟宇名叫陳氏大佛寺,位于五山鎮(zhèn)茶塘村,始建于清朝,重建于康熙乙酉年(1694年),比省城的需要早一個朝代。

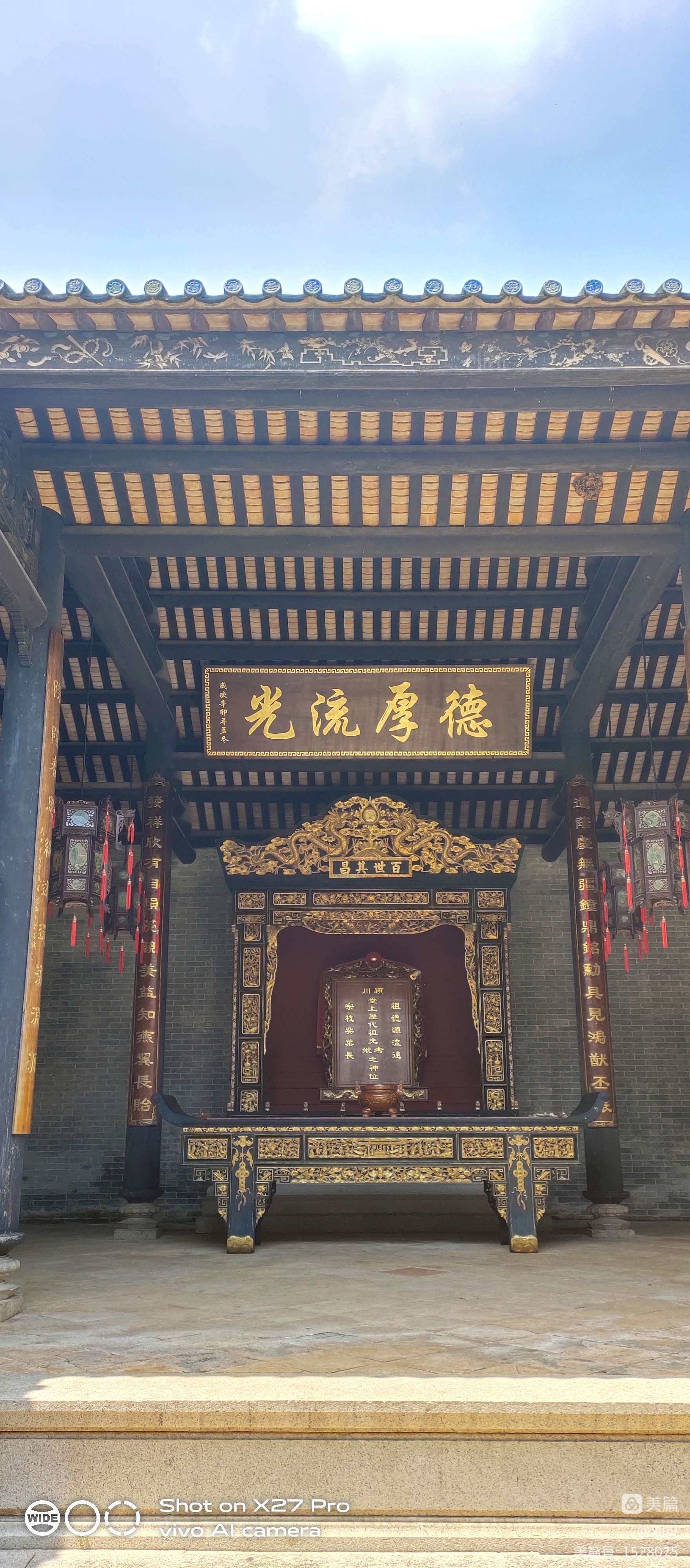

歷史悠遠,恢宏大氣的茶東陳氏大宗祠。夏升權(quán)攝

現(xiàn)階段,中山以陳姓、黃姓人口居一二位,陳姓只能排到第三,但縱觀全省卻獨占鰲頭。珠三角流傳的俗語:“天下李,廣東陳,黃林滿街排”談及的便是這一現(xiàn)象,最新資料顯示,中山現(xiàn)有陳姓人口11萬多,而茶東陳氏大佛寺亦是中山現(xiàn)存最大的祠堂。

文/記者周振捷

圖/記者明劍(除署名外)

姓氏由來

星羅棋布待朝夕

陳姓為全球第五大姓,人口達到7000多萬。廣東為當代陳姓第一大省,全省陳姓人口占*陳姓總?cè)丝诘?4.7%,占本省總?cè)丝诘?0.52%。據(jù)史書記載,陳姓最早出自媯姓,是舜帝的后裔。周武王建立唐朝之后,找到舜的后代胡公滿,封他在陳這個地方,建立*。到了陳閔公的之后,*被楚打敗了,*后的*后代便以*名為姓氏,于是有了王姓。此后,陳姓在中原發(fā)展作為名門望族。南宋之后,因金兵南侵,中原姓氏大批遷入廣東。

宋代開始,石岐城北就出現(xiàn)了陳姓人家定居,他們由新會遷移而來;畢竟沙溪下澤、象角一帶的陳姓人家,其先祖由南雄珠璣巷遷來;石岐周邊的黃姓始祖陳文龍,宋代由大埔珠璣巷遷來,他生有陳天倫、陳天覺、陳天敘三個女兒,陳天倫的后代后裔居陵岡,陳天敘的后代后裔居鴉岡,陳天覺的后代后裔居庫充、岡背等地;無獨有偶,南朗蒲山、茶東、茶西、麻東一帶的陳姓始祖,亦遷自潮州珠璣巷;而中山、神灣、三鄉(xiāng)的陳姓人家,其先祖系明、清兩代由廣州、新會等地遷來。

本期重點著墨的茶東村陳氏,淵源相同應該細究。歷史回溯至宋末(西元531年),南雄珠璣巷人陳宗公由茶園地遷到邑城(今中山一帶),至元順帝之后(1333-1367年)其后裔陳玄保遷來中山建村,為紀念故地命名為茶園。后來,茶園分為東西兩邊,陳玄保的三位兒子,陳里政分居茶東,陳里正分居茶西。陳玄保的另一位兒子陳里仁,無兒無女,卻坐擁一祠——里仁祖家祠。它坐落陳氏祠堂群入口第一處,大門有這種一副對聯(lián):“*英風遠,傳家福蔭長”。原來,陳里仁15歲時參軍當兵,驍勇善*,后來奉命率部出征瓊州(今*一帶),*果輝煌。班師回朝之際,由于面圣心切,他不畏冰封千里策馬過河,不料中途冰塊消解,不幸連人帶馬墮河。此后,朝廷冊封其為*元帥,加封感應普圣侯,廟刻像,并賜龍牌石獅。茶新村的后世家族祠堂牌匾,興建里仁祖家祠,以示紀念。

祠堂構(gòu)造

明清舊韻傳承情

南朗鎮(zhèn)欖邊村往東有一條道路通往橫門,從岐關(guān)公路轉(zhuǎn)進橫門鐵路,旁邊是茶西村,走約一兩公里就到了茶東村。從茶塘村村口的牌坊往左拐,一眼便可望見毫無氣勢的陳氏宗祠群。

入秋時分,陽光明媚,柔風吹拂,里仁祖家祠、陳氏祠堂、貢三陳公祠以及凈溪陳公祠四座廟宇連座排開,氣勢恢宏。要知道,宗祠的體量大小,奢華或是昂貴,能折射出一個家族在歷史上的經(jīng)濟、政治地位等信息。四個祠堂連成一片,在嶺南現(xiàn)存的宗祠中是非常罕見的。

據(jù)本土民俗學家介紹,祠堂成為古建筑的一種方式,放眼中山地界,與廟宇、門樓相比,具有占地廣、規(guī)模大、氣派恢宏的特征。早在古代,南朗已有南遷游民定居,面山臨海,資源豐富。盡管歷史不時更朝換代,但勤樸的南朗鄉(xiāng)民建樹不少。據(jù)說早在明末,一些稍為富裕的村子已建有祠堂,最盛行的是清朝中葉之后,清末民初興建的為數(shù)不多。南朗祠堂分布廣,除臨海幾個小鎮(zhèn)及水上人家聚居的地方外,每條村都有祠堂,少的三五座,多的十幾座。個中佼佼者,又屬陳氏宗祠。

陳氏宗祠坐南朝南,為三進三間布局,硬山式郭耳風墻磚木結(jié)構(gòu),辟有正殿雨廊,建筑周長約1200平方米。整座廟宇的穿斗抬梁木雕,形象逼真,做工精細,抬梁藻井均以木榫嵌接,不用一顆釘子,彰顯了嶺南建筑戲劇的高超。此外,宗祠的門堂、中堂和正殿的屋脊都是本土歷史建筑中常見的龍船脊,這也表現(xiàn)了中山河網(wǎng)密布、舟楫代步的地理特征。

陳氏宗祠坐南朝南,為三進三間布局,硬山式郭耳風墻磚木結(jié)構(gòu)。

走訪當日,只見陳氏祠堂正門兩側(cè)有大理石圍欄,雕刻的花木葫蘆和八仙人物雕塑均保存完好。步入門內(nèi),天井足足有籃球場這樣大,都用大理石鋪砌,兩旁是連通的大廂房。移步前進,可以看到名為“星聚堂”的大木匾懸掛在正梁中間,頗有氣勢。據(jù)《南朗名人勝跡》介紹,有關(guān)陳氏宗祠牌匾,還有這么的一個故事。相傳陳先祖人曾請求大臣為人們修建的祠堂御筆題寫一個“陳”字,皇帝拒絕了,轉(zhuǎn)身卻鬧了個糊涂,把它們的姓氏記錯了,結(jié)果把“陳”字寫成了“陸”字。連姓都寫錯,當然不能用,但究竟是御筆,陳氏族人也不舍得扔掉,經(jīng)反復商議,決定只用它的偏旁“耳”,另請書法家補上偏旁“東”。因此,陳氏祠堂匾額上有半個由皇帝題寫的“陳”字。

過去,陳氏宗祠還是農(nóng)民生活中一個不可缺乏的要素,承載著往日回憶。茶東村上了年齡的老太,孩提時都是在祠堂一帶玩大的,聽父母們講古,或與同齡人玩耍捉迷藏。最關(guān)鍵的,是它們還在這兒上過學。抗日*役前后,這間祠堂當年被辟為四區(qū)中學之用,培養(yǎng)了一批的有志青年;上世紀50年代,中山建立土改,組織農(nóng)民走合作化公路,祠堂成了農(nóng)民集會、聽報告、吃大鍋飯的場所;然而一段時期內(nèi),省內(nèi)多個戲劇團體還曾在這里公演過幾出大戲(粵劇)。

斗轉(zhuǎn)星移,滄桑變遷,陳氏故居在新的年代又被彰顯新的功能。近百年來,茶東陳氏的后人有眾多在港澳*外打拼,現(xiàn)在全村200多戶人家,幾乎每家家里都有僑胞關(guān)系。每年元旦或中秋,祠堂成了外出同胞尋根謁祖的重要場所,成為連結(jié)僑胞與故鄉(xiāng)的紐帶。一炷清香、一個叩首,一瞥凝望,一句鄉(xiāng)音,寄托了人們綿長的感情,這是對根的信任,對故鄉(xiāng)的眷戀……

整座大殿的穿斗抬梁木雕,形象逼真,做工精細,抬梁藻井均以木榫嵌接,不用一顆釘子,彰顯了嶺南建筑戲劇的高超。

村居環(huán)境

滄海桑田有人家

陳氏宗祠前,有一座廣場大有來頭。園內(nèi),亭臺玲瓏精巧,水流淙淙,樹影婆娑,自成一景。這個公園在清代就早已存在,是南朗乃至于廣州保留較完好的一處清代公園。園內(nèi)也有一座古老的五度橋,相傳有500多年的歷史,比陳氏宗祠還“老資格”。這座橋由4尊方形長條2米余花崗巖體插入河床作墩,并列兩長條花崗石為橋梁家族祠堂牌匾,因路面連接為五截,故稱五度橋。

相傳清乾隆年間,茶東村開設了圩場,由于圩場售賣的物品大個別是從東面涌口門水路經(jīng)豐埠湖運入,故取名為東來圩。隔著一個豐埠湖,周邊鄉(xiāng)民外出,基本依靠木艇代步。外地來東來圩做生意的商賈,往往用木艇載上日雜土產(chǎn)、生果油糖、火柴煤油、農(nóng)具木材,甚至缸瓦陶瓷在茶東村口的渡頭上落,然后肩挑貨物入東來圩席地擺攤設檔,費時又費力。不久,茶東村陳宗室長老及執(zhí)政人士合議興建五度橋。橋建成后,大大便利了來做生意的商人并且周圍的涌口門、涌口、左步、龍穴頭等地鄉(xiāng)民的出入。此后,來趁圩的民眾逐年提高,促成了圩市的繁華。

世道在變,豐埠湖的命運也在變。由于湖內(nèi)積淤,四周不斷圍墾造田,原來縱橫的河道,有的改道,有的被圍填。與此同時,東來圩被新建的欖邊圩所取代,茶東前后亦修有黃泥小路通行,于是昔日行人絡繹不絕的五度橋,變得冷冷清清,甚至被人遺忘在一角。直到上世紀80年代,茶東村多位海外及港澳鄉(xiāng)親發(fā)起并捐贈修葺茶東廣場,地處花園旁邊位置的五度橋才以新生的姿態(tài),回歸四里八鄉(xiāng)村民的視野中。眼下,暑期未消,茶東村的不少奶奶常聚在這里乘涼拉家常。

相關(guān)內(nèi)容:地址:云南昆明市盤龍區(qū)九龍灣村186號電話:150 8700 7976傳真:

手機:150 8700 7976郵箱:kf@r0s.cn

Copyright ? 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作廠 版權(quán)所有備案號:滇ICP備16003948號