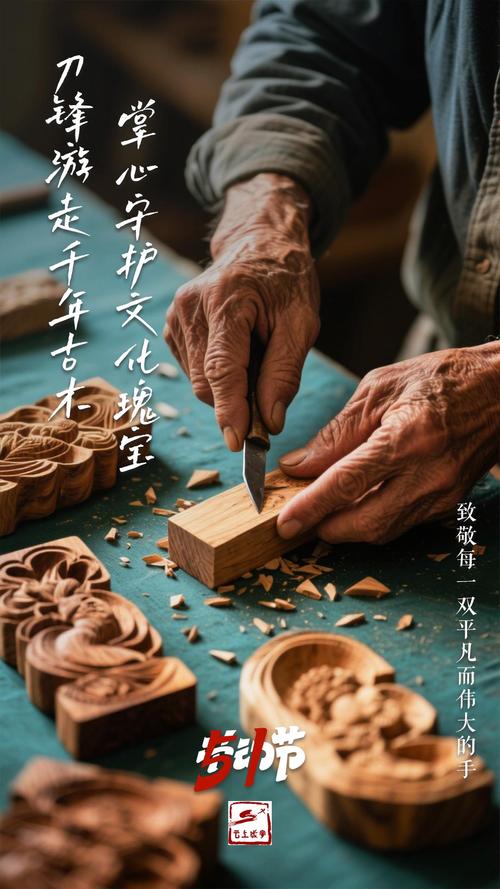

在機器轟鳴的時代當中,存在著一群人,他們的雙手滿滿地布滿了老繭。這些人守護著臨近失傳之際的技藝,他們不追求快速成功帶來的成效,不會追逐可以帶來大量點擊量的流量,僅僅在乎怎么樣才可以把一塊木頭轉變成為能夠流傳于后世的家具,僅僅在乎怎樣利用一團泥土塑造成為沒有時間限制的永恒藝術品。

清晨的準備工作

天剛泛起魚肚白時,老木匠張師傅點亮工作室的燈,他用軟布仔細擦拭每件刻刀,這些工具跟隨他二十余年 ,它們刃口有記錄無數作品誕生的弧度 ,在這座有著千年歷史的蘇州古城 ,像他這樣的手藝人用這樣的儀式迎接新的一天 。

準備工作不只是局限于整理工具,陶藝師李阿姨每天都要先檢查陶土濕度,還要控制工作室溫度,她一直堅持采用古法配制釉料,并且每種原料都親自去礦區挑選,這種對材料的執著情懷,在許多年輕人眼中近乎偏執,然而卻是保證作品品質的根基 。

專注的創作過程

手藝人開啟工作狀態后,會進入忘掉自身的境界,在廣州的刺繡工作室里,陳師傅繡制一幅雙面繡,要連續工作八小時,其間不吃也不喝,她的針腳細密且均勻,每平方厘米要達到52針,這樣的精度機器難以替代。

在江西景德鎮,有個年輕陶藝師小王正在拉坯手持電動木工雕刻工具,他雙手穩住轆轤,轆轤轉速為300轉,他憑借細微力度變化塑造瓶身曲線,有個看似簡單的直筒瓶,需反復修整十余次,因為任何細微偏差都會影響整體美感。

午間的交流時光

正午時分,成都漆器作坊的手藝人們圍坐在院子里的榕樹下,他們吃著便當,討論大漆的干燥技巧,那位76歲的老師傅會分享四十年前學藝的經歷,以口耳相傳進行的這種交流方式,已成為技藝傳承的重要環節。

南京金箔鍛造廠存在一些老工匠,這些老工匠習慣在午休之際去檢查半成品,他們依靠敲擊所發出的聲音來判斷金箔的延展程度,一旦發現問題便會立刻進行返工,雖說現代儀器能夠開展更為精準的檢測,然而他們堅信憑借經驗積累作出的判斷更貼近藝術的本質。

午后的持續創作

午后之時的工作往往更存有挑戰性,有一位陜西剪紙藝人是馬婆婆,她要著手去完成一幅長度為三米的《清明上河圖》,每天僅僅能夠推進面積如同巴掌那么大的一塊區域,她的剪刀于紅色紙張之上進行移動,復雜圖案必須預先在腦海之中構思好每一個連接點。

那個在深圳的皮具匠人是小周,他正為客戶定制手工包,他選用意大利植鞣革,每一處縫線采用傳自法國的馬鞍針法,這種縫線方式更牢固耐用,能讓皮具使用數十年,體現慢工出細活的理念。

傍晚的收尾整理

在日落時分,山東濰坊等地的風箏藝人開始著手去整理自己的工作間,他們將已完工的蜈蚣風箏一段段地進行懸掛,對每個關節的靈活性展開檢查,這些風箏需經過試飛以及調整手持電動木工雕刻工具,要確保在微弱風力狀況下也能平穩起飛。

在宜興紫砂壺制作工坊里,工匠們對工作臺用清水沖洗,對模具進行保養,他們于工作日志上記錄當日進度,如某把壺的燒制溫度曲線,這些成為改進重要依據的數據、會是工藝。

堅守的價值意義

浙江東陽木雕基地之中,好多年輕人都做出了出去打工的選擇,可是38歲的徐師傅卻留了下來,他創作的木雕是《富春山居圖》,這件作品花費了三年時間,有人給出百萬的價格,他都不進行售賣,而是執意要把它留給當地的非遺博物館,當作鎮館之寶。

湖南湘西,有一位名叫田阿姨的藍印花布傳承人,她每年都會去村里收徒,田阿姨說,雖然不指望年輕人一輩子都專注在這上面,但只要有人愿意去學,那技藝就不會斷,正是因為這種開放的心態,讓傳統工藝在新時代找到了生存空間。

諸位讀者好,請問在您往昔度過的生活里,會不會碰到一些于各自身處的行業范圍中,始終默不作聲、平平靜靜堅守著的手藝人呢?對他們來講在他們創作的眾多作品中,到底哪一件作品是最能使您真心深受觸動、引發情感波動的呢?熱烈歡迎您來到評論區,把您親身經歷的目睹聽聞,跟大家分享出來,要是您對這般精心雕琢注重追求卓越的匠心精神,內心非常認同且抱以贊賞態度,那么請您點贊予以鼓舞支持,同一時間,還麻煩您借助一定方式轉發出去,讓更多朋友也能夠知曉 。

相關內容: