黃縣的傳統民居雕刻技藝匯聚了磚雕、木雕、石雕等多種手法,其歷史源遠流長,價值非凡。整理者馬銘榮為傳承這一技藝投入了大量的心血。接下來,我們就來詳細了解一下。

技藝溯源

黃縣民居的磚雕、木雕、石雕各有其歷史根源。磚雕技藝起源于秦朝,至宋朝時已趨于成熟;石雕則始于北朝,明清時期被廣泛運用;木雕則是在明初出現,并在清朝達到巔峰。以往,家境優渥的居民在建造房屋時,常會采用這些雕刻技藝,它們象征著財富與豪氣。例如,在保存至今的古宅中,我們仍能發現這些技藝的印記。

磚雕工藝

磚雕又稱“硬花活”,制作起來要求非常精細。它主要分為“捏活”和“刻活”兩種工藝。“捏活”是用手或模具將粘土塑形,然后放入窯中燒制;“刻活”則是在燒好的青磚上進行,包括修整磚塊、繪制圖案等步驟。圖案可以獨立制作,也可以由多塊磚拼接而成。在山東黃縣許多古建筑的外墻上,我們就能看到這種磚雕技藝的運用。

木雕秘密

木雕制作對木材的選擇十分嚴格,需選用質地細膩、堅韌且不易變形的材料。制作過程首先用微火將木材烘干,然后才進行接下來的工序。這些工序包括取樣、放樣和打坯等。在黃縣的老民居里雕刻有幾種雕法,門窗、房梁等地方常常可以看到精美的木雕。整理者馬銘榮對木雕的制作工序進行了詳盡的整理,使得更多的人能夠了解這門傳統技藝。

石雕細節

石雕的制作過程同樣繁瑣,必須選用密度高、雜質少的石材。通過起稿、打荒等眾多步驟,最終制作成裝飾建筑。在黃縣,那些古老的牌坊、石橋等建筑上,石雕技藝表現得非常完美。馬銘榮為了記錄這些石雕的細節,可能走遍了保存有石雕作品的地方雕刻有幾種雕法,對它們的制作流程有了深入的了解。

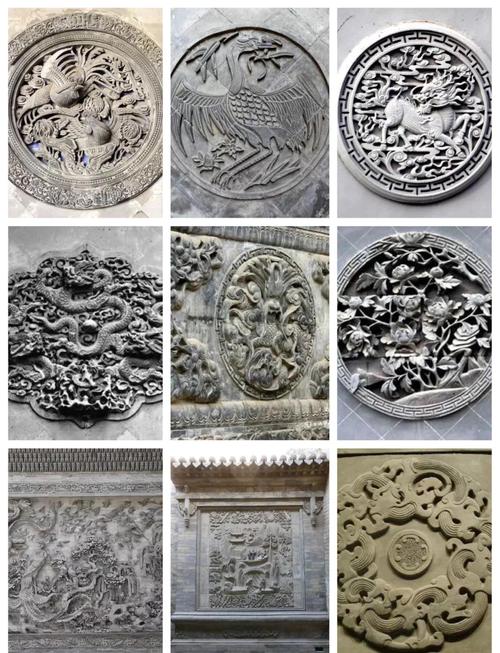

作品題材

黃縣民居的雕刻作品內容多樣,富含吉祥意義。這些作品涵蓋了祈愿、添福、傳遞喜訊等多種寓意,同時也融入了道德教育的元素。在建造房屋的過程中,傳統的瓦石工藝與古代的文化、審美觀念緊密結合,使得建筑上的雕刻工藝精致,層次清晰。至今保留的一些黃縣古老民居,其雕刻的題材和所蘊含的寓意,都十分直觀明了。

文化價值

黃縣民居的雕刻藝術不僅審美價值高,而且在古建筑的保護方面有著廣泛的應用。眾多古建筑在修繕時,都會采用這種技藝來恢復和保護。這種技藝是我國建筑藝術寶庫中的關鍵部分,它帶有鮮明的地域風格,對于研究膠東地區的建筑史和民俗史具有極其重要的意義。馬銘榮的整理工作,為這一技藝的傳承與深入研究打下了堅實的基礎。

大家對整理者馬銘榮在探索與搜集黃縣民居雕刻技藝時,所遇到的最大難題有何見解?歡迎在評論區留下您的觀點。同時,別忘了點贊和轉發這篇文章!

相關內容: