晚清書論家姚孟起《字學憶參》中指出:“初學先求形似,間架為善,遑言筆妙。”怎樣才算是間架為善呢?“《三龕碑》形極方嚴,意極靈活,與《醴泉銘》異曲同工。”此處可見,歐體在當年是間架為善的極則。姚孟起的書畫觀只是是是清代繪畫階段特點的全豹之一斑,從那位書論家的氣度中折射出近代美術教育的一些特質。

從姚孟起的言論中可以提到,以書法為代表的唐楷在近代美術學子心中占據著重要地位。從筆者故鄉濰坊一位晚清書法家在當地的影響上也可找到互證。現詳細介紹一下近代濰縣書畫界的幾個有影響力的名家。

晚清濰縣有三大名人之說:文字學家、金石學家陳介祺,光緒二年(公元1876年)狀元曹鴻勛,光緒29年(西元1903年)狀元王壽彭。三人都善書法,在當年甚至現今的濰縣大眾書法圈都有較大的影響。

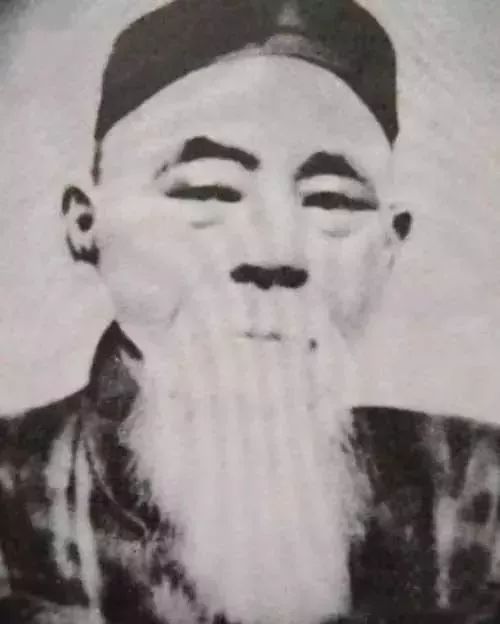

▲曹鴻勛像

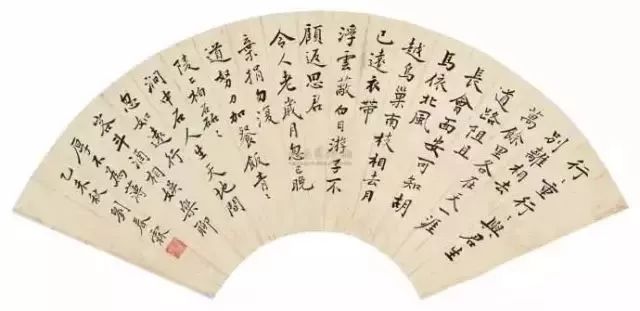

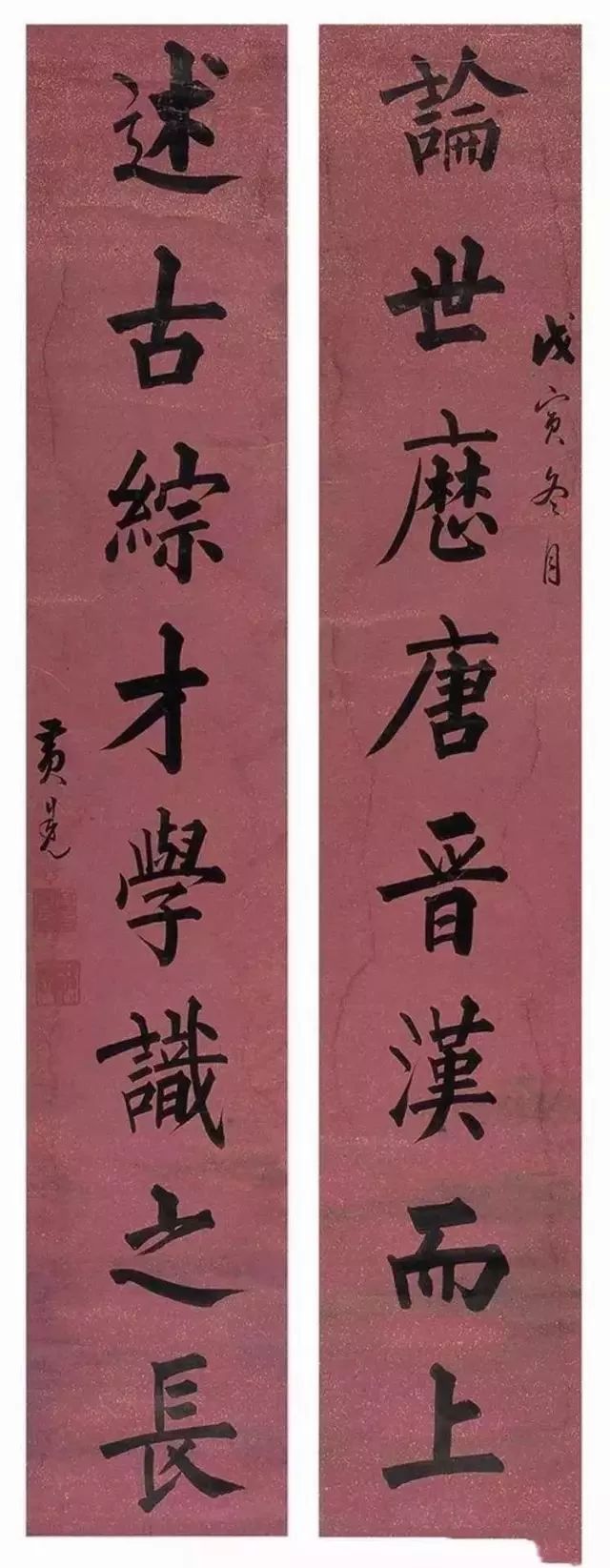

其中以陳介祺義子曹鴻勛書法影響最大。曹鴻勛(1846—1910),字仲銘,又字竹銘,號蘭生,濰縣西北關人。他擅長藝術,對歐、虞、褚各名家書法工夫很深。仿董其昌對聯,翁同龢竟真贗不辨,為后來藝術名家。在京之后,除為東宮官員書寫外,東華門、西華門、大柵欄等地都留有他的筆跡。他的遺墨在濰坊較多,匾額有隸書草書《陳氏家廟》、《岳王廟》等。

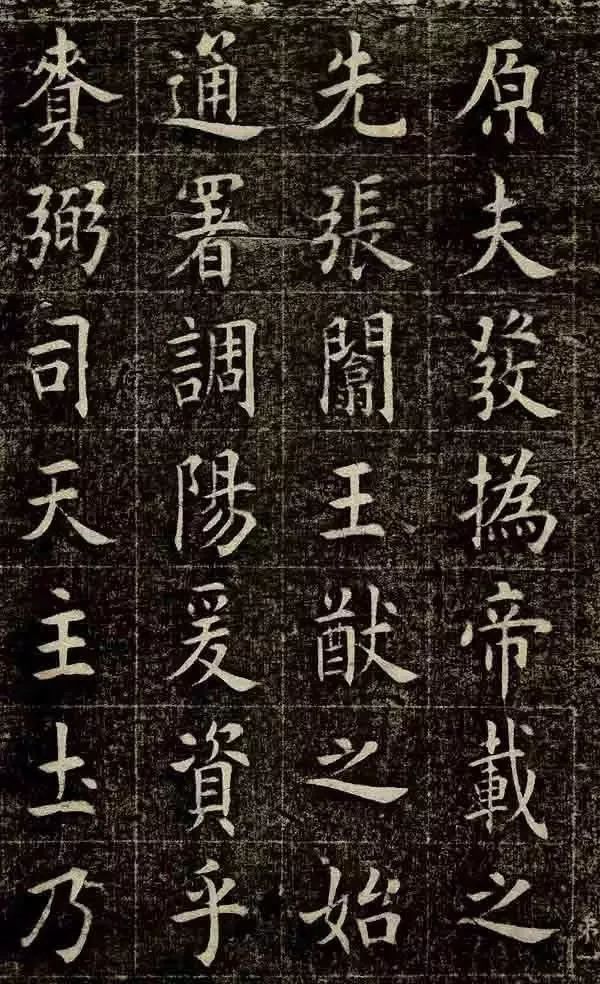

▲曹鴻勛臨歐楷

碑文有《重修觀音閣碑》(臥石)、《重修玉清官碑》(也稱四面碑);碑文銘有《王之翰墓志》、《孫葆田墓志》等,均為隸書草書。《十笏園記》亦其手跡。濰縣人曾把曹鴻勛的書畫和當地作家劉嘉穎的書法并稱“北海二妙”。曹鴻勛的《四面碑》和《臨九成宮醴泉銘》(上圖)目前仍刻存于濰坊十笏園之內。其藝術全是書法風格,其后有王壽彭書陳恒慶跋文,全文如下:

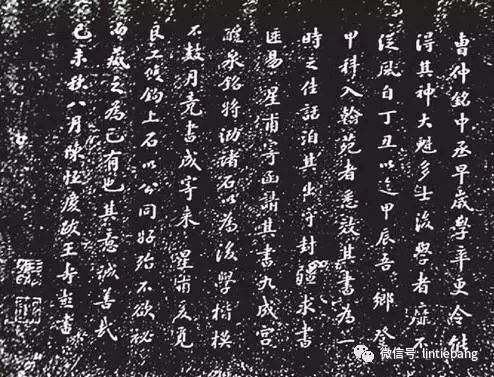

曹仲銘中丞早歲學率更令,能得其神。大魁多士,后學者靡不從風。自己未以迄辛未,吾鄉登甲科入翰苑者悉效其書,為一時之佳話。洎其出守封疆,求書匪易。星甫寄函請其書《九成宮醴泉銘》,將泐諸石以為后學楷模,不數月竟書成寄來。星甫爰覓良工雙鉤上石,以公同好,殆不欲秘而藏之為己有也。其意誠善哉。己未秋九月陳恒慶跋、王壽彭書。

▲王壽彭書陳恒慶跋文

從這段文字可確確實實地發現歐體楷書和曹鴻勛書法對后來濰縣讀書人的影響之大。據河南圖書館藏清代墓葬中曹氏書丹之碑有:《宗于瀛及父親韓氏合葬墓志》(光緒20年)、《丁寶楨墓志》(光緒30年)、《恩銘及父親牛氏祖塋墓志》(光緒34年)。曹鴻勛的這種藝術碑刻也大都以歐體為主導風格。

黃自元《間架九十二法》也是以書法為例的行書字法總結,這發生于晚清也有著深刻的社會背景,與后*學書法教育傾向結字平正的風氛圍息相關。“在清代后期,館閣體繪畫與八股文章一樣,已變成讀書寫字之人的選修之課,普及之廣匾額刻法,影響之深,遠遠超出原先歷朝歷代……從道光年間起初,科舉考試中對藝術要求嚴格的作法愈演愈烈,同時挑剔的內容也從方法風格擴大到文字結構甚至格式規矩等各個方面。”

▲黃自元像

可見,當時儒學書法風氣以館閣體為風向標,要學而優則仕,想邁進朝堂,就應該接受館閣體教育。“擅長此道者在科舉仕途上可以大獲裨益,這就不能不對廣大士子考生產生很大的吸引力。”可見,科舉制則是館閣體廣為科普的體制保障。這與唐代有巨大的相同處。從清代法帖統計情況看,“在大眾藝術圈,顏體、趙體、歐體始終貫穿晚清。”

▲黃自元書法

由此可以看出,館閣體“追溯他們的來源,我們看到,唐代的楷書是重要源頭。”但是清人雖取法唐人,卻把唐人的東西推到了一個極端,而百病皆出。正如叢文俊所說,“唐人能楷,出自科舉,雖涉官用,而威嚴恢宏,多姿多彩。清人尚楷,原委并同,但以其盡出模仿,較其工巧,逼近雕版,遂成末流”。

然而,“逼近雕版”是宋代館閣體的一個重要因素。這里所說的“雕版”也就是指館閣體過于平正而造成呆板。由此可見,清代結字平正的理念實質是將古代藝術字法理論推到了一個死胡同。它的發生,對后來*學書法教育造成了巨大的妨礙。“接受過館閣體教育的書畫家通常傾向結體,尤其是楷書的結體”。但是,唐人能楷而不平庸,清人藝術出自“館閣體的性質決定了其不管學習何人何體,最終總要居于到平正均勻、應規入矩這一不變的套路上來。”

需強調的是,平正規矩并非不可取,歷代書家大都認為,對于初學書法而言,應該講究結字平正。傳宋代王羲之《書論》云:“夫字貴平正安穩。”孫過庭《書譜》:“至如初學分布,但求平正。”

但必須提到,這里所說的平正和清代館閣化的平正是有巨大差別的。我們不妨用相對平正和絕對平正來區別二者。相對平正的字是一種點畫偏旁矛盾統一的平正,整字平正的前提下不排除字內點畫或偏旁之間的呼應揖讓。絕對平正的字則把平正的理念利用到字的每一點畫局部中。

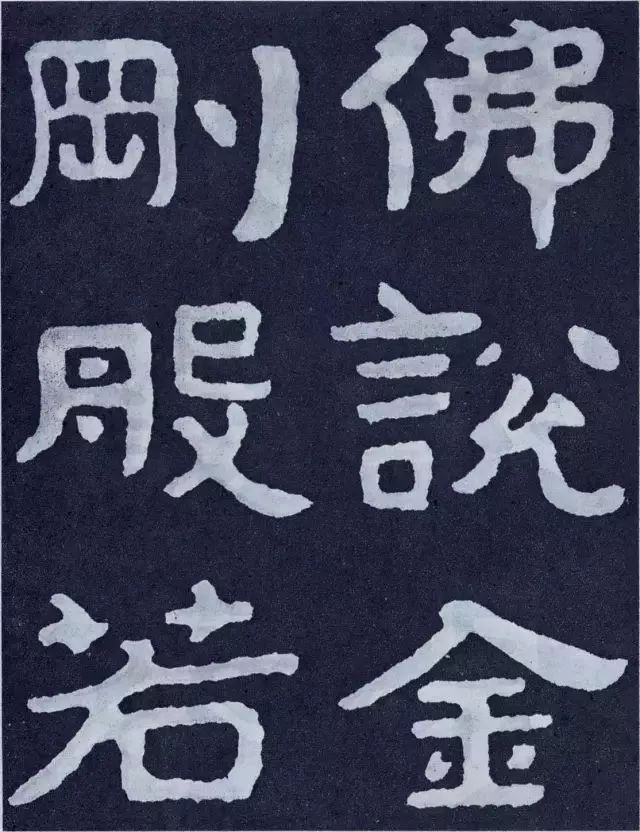

▲《泰山經石峪金剛經》

需切記的是,絕對平正和相對平正是一對相對的概念,二者之區別存在一定的聯系,兩者都指出平正,這就導致了書法結字平正有著模糊地帶的存在。這種模糊地帶存在根源于以象形為基礎的漢字自身的特征:實用性與藝術性的對立統一。比如《泰山經石峪金剛經》、唐顏真卿《麻姑仙壇記》、清劉春霖《題教子圖說》等雖結字平正而不呆板。

再有“館閣體榜書除缺少個性及差異之外,往往能做到溫醇儒雅,有書卷氣息,亦非全無是處。”其有可取之處在于館閣體榜書除原來用性的目的外,往往其功能與其作品風格或幅式的周圍環境和諧統一。這正是原來用性與藝術性相結合所成就的一種美的典型,可以并且需要作為藝術文化研究的重要對象。

然而,館閣體題榜是模糊地帶的代表之一。對于處在這一地帶的戲劇方式,應放在文化大背景下,充分考量到原來用性的一方面來看待,而不能以純藝術的標準去追求。但是,除卻這一模糊地帶,絕對平正和相對平正之間又有根本的差別:有無筆勢是區別兩者的關鍵。這主要表現在用筆力度、速度、角度的節奏變化上。

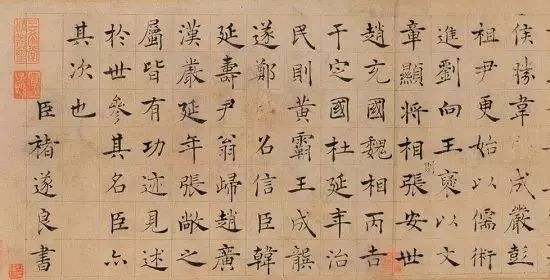

▲褚遂良書法

姜夔《續書譜》:“橫斜曲直,鉤環盤紆,皆以勢為主。”徐無聞《褚遂良書法試論》講到:“這種豐富多變的點畫為什么無法輕易配合成和諧統一的整體而不是沖突混亂的呢?這訣竅皆在兩個字:力、勢。力就是筆力,也就是中間所講的印印泥所造成的力。下筆又陡又快,行筆過程中,橫畫不平拖,豎畫不直下,收筆利落而不粘滯。勢是筆勢、形勢,善于用力,善于控制行筆的輕重緩急便是勢。變化較多的點畫就是靠這力和勢統一起來的。”

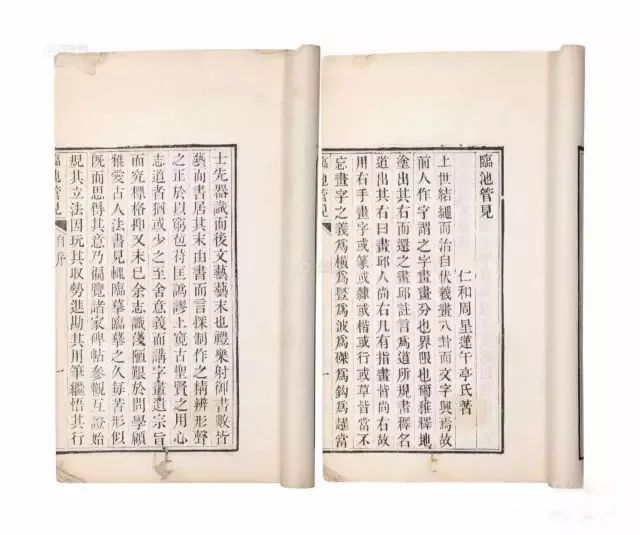

若沒有筆勢,則點畫之間的契合關系能夠反映,行筆不連貫,字就變得乏味無生氣,而且會造成對筆法、墨法的忽略。絕對平正的結字法之失誤正在于此。周星蓮《臨池管見》敏銳的強調:“古人作書遺貌取神;今人作書貌合神離……近來書生筆墨,臺閣文章,偏旁布置,窮工極巧,其實只是寫正體字,非真楷書也。”

▲周星蓮《臨池管見》

朱和羹《臨池心解》指出時弊:“今人筆法且不論,試與論墨法,猶忙乎若迷矣……近世每臨一家,止摹仿其筆畫;畢竟用意入神全不領會。”周、朱兩人確立地強調了館閣草書不講筆法、字無精神的特點,這沒法稱為寫字而不能稱為書法。蘇惇元《論書淺語》云:“若先學結構間架,則心無二用,必不能學筆畫,筆畫斷不能好。及間架好時,再學筆畫,則又須將間架拆散矣。若兩下并學匾額刻法,斷然難成。”在此,蘇惇元深刻地強調了后來過度重視結字必然輕視筆法的弊病,并且強調了解決辦法:“初學先只講究筆畫生動有精神,間架即不整齊嚴禁亦不妨。點畫撇捺要一一先講究得其訣竅,寫地如古帖一般,后再講究間架結構,如筆畫先已寫好,再習間架,一能整穩,即成好字矣。”這一方式的實質則是首重筆法、要先學筆法。

綜上所述,晚清書法教育仍然以唐楷為模范,廣大師生以科舉入士為目的的藝術學習決定了其選取對象的泛化,科舉制度的完善和印刷條件的限制使得藝術學習者根據科舉規定和導向取法。強烈的科舉入士功名心促成了對唐楷結字的偏激重視和誤解。過分的注重和謬誤的理解所產生的弊病左右著近代中下層的繪畫教育,這些問題仍然制約著20世紀的藝術教育。

相關內容: