這些承載著兩千多年歷史的匾額,無疑是傳統文化的珍貴遺產。但遺憾的是院門匾額,它們目前正面臨著發展的困境,這無疑令人擔憂。接下來,我們將對匾額的當前狀況進行深入分析。

歷史源遠流長

匾額自古先秦時期便已出現,歷經兩千余年的沉淀與錘煉,在我國文化領域里構筑起一套獨特的體系。古代,它隨建筑藝術的發展而逐漸凸顯其價值。自先秦誕生至今,它隨朝代變遷而不斷進化,目睹了歷史的車輪滾滾向前,成為了社會進步的文化見證者。

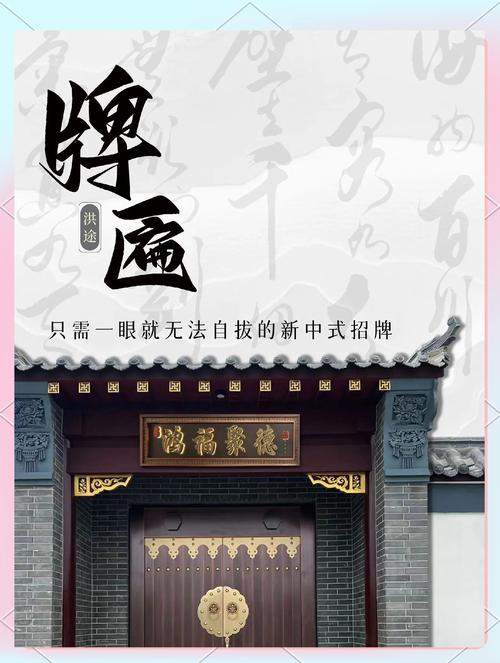

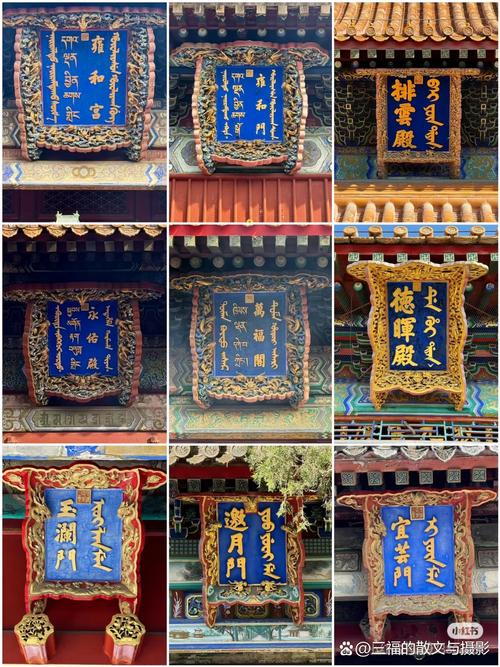

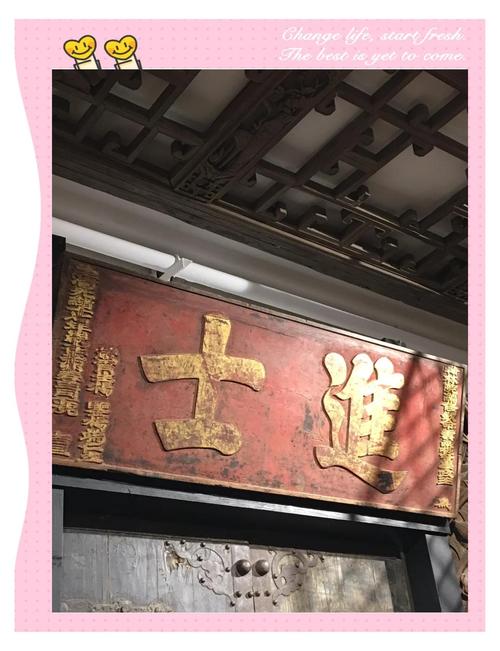

建筑重要標識

匾額,就像是傳統建筑的眼睛,懸掛在門楣之上,凸顯出建筑的名字和特色。以北京的古老建筑為例,匾額清晰地展示了它們的用途和深厚的文化內涵。同時,它還承載了人們的道德信仰和情感寄托,是建筑文化中不可或缺的組成部分。正因有了匾額,建筑才不再單調,增添了豐富的文化氣息和情感色彩。

社會表彰作用

在歷史上,匾額在民間表彰體系中占據了重要地位。《漢書》記載,政府會對那些樂于助人、熱衷于公益事業的民間人士授予匾額,以此來給予他們精神上的嘉獎,這也可視為一種古老的激勵手段。這些匾額與西方的獎章和證書不同,它們被安置在村口或固定在牌坊上,讓整個族群和當地居民都能體會到這份榮譽。鄉間表彰的牌坊上記載著村民為家鄉作出的貢獻和取得的輝煌成就,這些事跡成為當地居民引以為豪的象征。

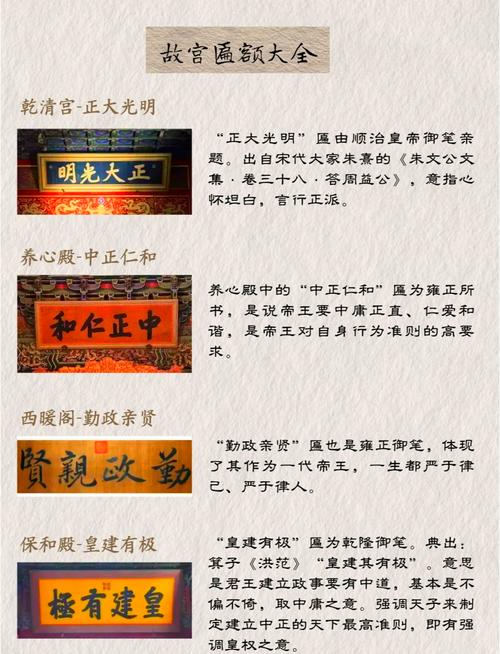

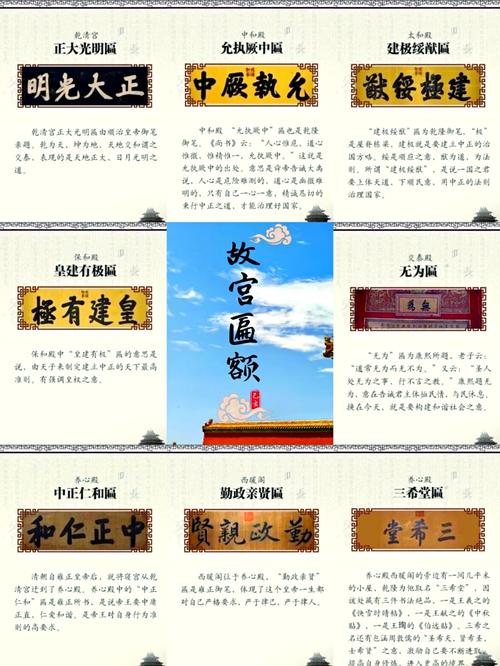

藝術文化價值

古時的許多匾額均出自書法名家之手,其中蘊含著豐富的文化底蘊和藝術吸引力。這些匾額上的文字,有的剛勁有力,有的飄逸流暢,充分體現了書法家們高超的技藝和獨特的個人風格。它們不僅提升了建筑的文化檔次,還為后世研究書法藝術和文化歷史提供了珍貴的實物和資料。

面臨生存困境

匾額制作這一行業正逐漸走向衰落,以此為生的師傅們變得愈發罕見。機器和3D打印技術的興起,給傳統的匾額制作帶來了挑戰。盡管懂得欣賞的人更傾向于手工制作的匾額,但手工技藝的傳承卻遭遇了不少難題。在時代變遷的大潮中,眾多傳統手藝正逐漸消逝,匾額制作技藝也不例外院門匾額,亟需得到保護和傳承。

傳承發展途徑

一些年輕的制匾藝人執著于手工制作匾額,與此同時,“匾額學”這一領域也應運而生。匾額學能夠對匾額的文化意義進行系統性的研究。我國擁有十余家匾額博物館,許多人投身于這一傳承事業。大家希望借助“匾額學”的力量,讓匾額進入高等學府,推廣知識,從而更好地延續這一傳統文化。

對于匾額文化的傳承方式,大家有什么看法?是哪種方式能取得更好的效果?歡迎點贊和分享,讓我們一起來深入討論,分享彼此的心得體會!

相關內容: