匾額初印象

在農村生活或是游覽古老村落時,你或許注意到那些寫著“狀元府”“積德堂”的匾額,而在熱鬧的都市街道上,“同仁堂”“稻香村”等老店鋪也有各自的招牌,還有那雄偉的“太和殿”“頤和園”等名稱,也都是以匾額的形式展現。這些匾額裝點著生活的方方面面,其實我們并不覺得陌生。

匾額上的“匾”字古時候稱作“扁”,《說文解字》中提到“扁,署也,從戶冊”。這并非個人專屬的標記,而是掛在村口、釘在牌坊上,象征著某個族群、某個地方的榮光,承載著集體的記憶和地方的精神。

匾額的類別

堂號匾,比如紀曉嵐的閱薇草堂就掛有這樣的匾額。這類匾額展現了家族文化和文人雅趣,反映了主人的品味和追求。文人雅士們喜歡用獨特的堂號來展示自己的個性和文化內涵,而每個堂號背后往往都隱藏著家族的傳說或個人的志向。

牌坊上的匾額常用來進行嘉獎。例如,表彰那些守規矩的富裕人士祖宇匾額,或是獎勵對鄉村有貢獻的教師。這些匾額代表了鄉村的道德觀念,矗立在街頭的顯眼位置,不斷提醒著人們向被嘉獎者學習,倡導社會正能量,傳播正確的價值觀念。

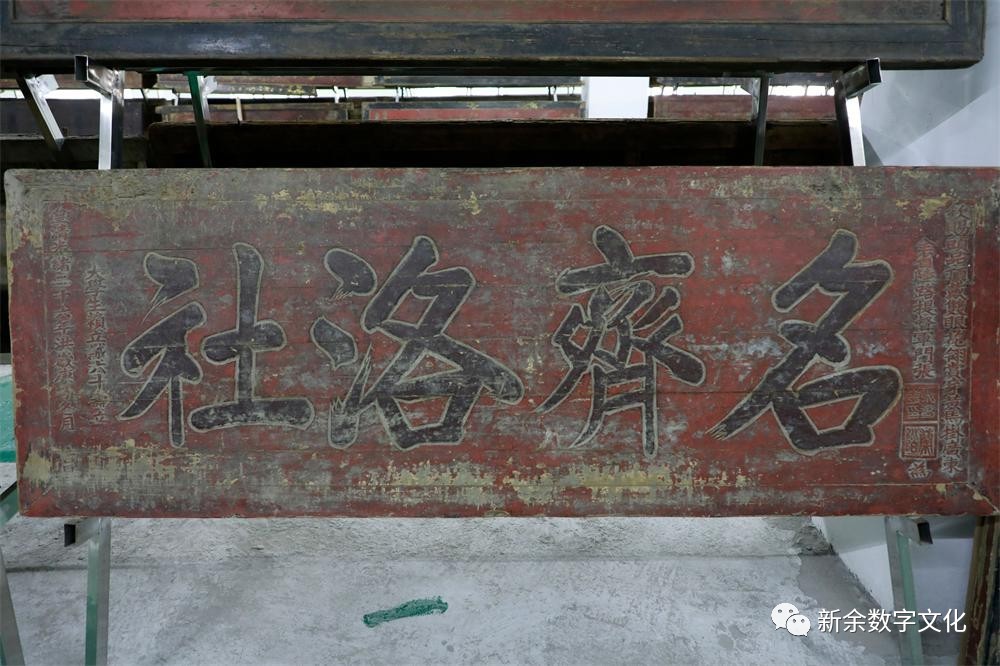

商業字號匾

在商業繁榮的地帶,常常能看到各種字號匾,比如位于北京的榮寶齋和同仁堂。這些匾額承載著商業的信譽和歷史的傳承,經過時間的磨礪,已經融入了城市的商業文化之中。字號匾不僅僅是店鋪的門面,更是無形的財富,顧客一看到它,就會聯想到優質的產品和卓越的服務。

匾額背后承載著幾代人的辛勤付出,這些努力見證了商業的起伏變化。老字號依靠獨門技藝和誠信經營,在激烈的市場競爭中穩固了地位。比如同仁堂所倡導的“炮制雖繁復,絕不節省人力;品質雖高昂,絕不降低材料品質”,這充分展現了他們對品質的執著追求。

新余匾額文化

新余存有許多匾額于名錄之中,民間珍寶館設有匾額專區,還有我國首個民間匾額博物館,這里陳列著數百塊匾額,它們生動展現了新余獨有的地方文化,成為了文化園中的一朵奇葩。這些匾額中,包括祝壽匾和褒獎匾等,它們承載著當地的風土人情和社會風貌。

這些匾額展示了從民國至清朝各個時期的藝術風格。觀察這些匾額,我們可以看到字體和格式隨時代變遷而發生的演變。這些匾額是新余歷史文化研究的寶貴資料,它們映射出當地社會、經濟、文化的演變歷程。

新余匾額實例

傅琳贈予新余賴姓長者一幅祝壽匾,此匾源自河下鎮劃江村。匾上右側記載了壽星的詳細信息,左側則標明了贈匾者傅琳的身份及贈匾時間——“民國十四年冬月轂旦”。這幅匾為研究民國時期的人際交往和民間文化提供了寶貴的資料。

張春曾贈予賴立成一塊祝壽的匾額,楊祖純也有送給任姓老先生的表揚匾。這些匾上,右側記載了受匾者的信息,左側則記錄了贈匾者的名字和日期。有些匾還額外說明了獲得匾額的原因和背景,其中蘊含著深厚的地域文化內涵。

守護匾額文化的人

羅志鴻,一位普通的農民,卻成功創辦了一個面積達3000平米的匾額博物館。博物館藏品豐富,他獨自一人搜集并整理這些匾額,旨在將這些展品呈現給大眾,讓更多的人認識到新余的匾額文化。

他并非只是在經營館舍,更是在守護著對新余文化的深厚情感。在他看來,那些匾額不僅僅是木板拼接,更是承載著地方記憶的文化象征。他立志通過博物館祖宇匾額,將本地文化傳承和發揚光大。

你的家鄉掛有哪些獨特的牌匾?歡迎在評論區曬出,同時別忘了點贊并轉發這篇文章!

相關內容: