五華書院

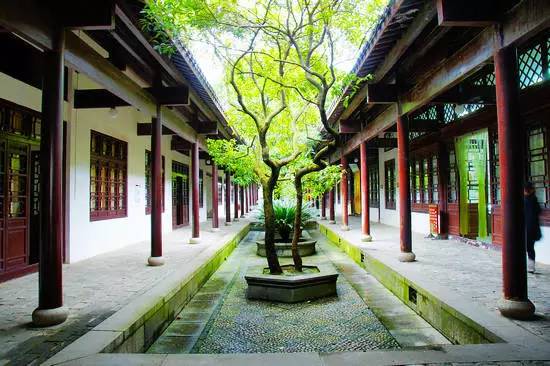

五華書院,坐落昆明海口。明嘉靖七年(1524)刺史王啟建于河南府城東南。并自撰記述其始末。三十一年提學(xué)黃琮等增修筑墻垣172間,規(guī)制完備,成為四川最大書院。并撰記。隆慶二年(1574)總督鄒應(yīng)龍重修。清康熙五十七年(1718)總督*璧購書68部。雍正九年(1731)巡撫鄂爾泰擴建于五華南麓,題額“西林學(xué)舍”撥元匾額,以其姓西林覺羅氏名之。門內(nèi)古柏森森,中一甬道,兩側(cè)齋舍。中為大講座,后建藏書樓。先前置二十一史及周秦以來書籍近萬卷,選士課讀。親作《征滇士人入書院教》,以勵十子住院就讀,撥銀千兩置田以供束修膏火。十一年受命建為省城書院。十五年巡撫尹繼善改建,增齋舍百余間,增置膏火,增定條款,撰寫碑文,刻《斯文精粹》以充教材。正德十七年(1812)鹽法道何金復(fù)增設(shè)字課。十八年當(dāng)局議定,逢科舉,二至三月月課降低30份生徒膏火銀,由督府、學(xué)政、司道、府署捐發(fā),并定凡科舉皆依此例。二六年學(xué)政顧莼復(fù)同司道捐銀千兩。道光元年(1821)學(xué)政楊殿幫出廉俸增置書舍二年定膏火銀每份月增5錢,并重修東西院節(jié)舍。十年都督阮元置書8部。十九年總督顏伯濤移育英書院30份膏火銀入本院,并捐金增設(shè)堂課獎賞和膏火銀10份,全院共120份。二十一年山長廖敦行請準(zhǔn)定正課80份,副課80份,取正課30份歸還育英書院。咸豐七年(1856)藏書樓被毀。后當(dāng)?shù)勒呓吡ε嘤亟侵脮謴?fù)舊觀。典藏御賜《古今圖書集成》1部,計的520函5018本。隆慶二年(1863)藏書摟又毀于兵火。三年提督馬如龍重建。六年總督岑毓英、鹽法道沈壽榕重修,增建書舍39間,并請準(zhǔn)經(jīng)費。明定章程,增設(shè)進士膏火正課10份,每份月給銀3兩;副課20份,月給銀2兩;生員膏火80份,月給銀2兩;副課80份,月給銀1兩。光緒元年(1875)總督岑毓英又捐經(jīng)費。八年又增設(shè)生員副課20份,并再捐經(jīng)費,復(fù)設(shè)字課,月課書寫大卷1次。山長皆由清廷遴選,多系知名學(xué)者或在籍官紳之登科第者。師范所著《五華書院山長志》中,知名山長如施培應(yīng)、張甄陶、浦起龍、尹楚珍、劉寄庵、許節(jié)山、戴筠帆等,均有專記,又言寄庵先生得人最盛,“五華五子”皆出其門。院內(nèi)敬奉鄂爾泰、楊名時、尹繼善、陳宏謀等人木主。二十八年改為高等學(xué)堂。

魚躍鳶飛開朗潑地;

日華云爛糾縵縵天。

邵川書院

邵川書院,坐落昆明嵩明。清康熙四十二年(1703)知府雷御龍建于邵甸里蘇海村東。五十四年學(xué)道郝士錞題“龍泉書院”匾,撰聯(lián)“正一代之文章,功歸君相;興百年之禮樂,責(zé)在師儒”。咸豐間毀于乒火。光緒元年(1875)全州士民集資重修。1913年改為蘇海村中學(xué)。

龍吐氤氳氣;

泉飛霹靂聲。

正一代之文章,功歸君相;

興百年之禮樂,責(zé)在師儒。

經(jīng)正書院

經(jīng)正書院,坐落昆明海口。清光緒十七年(1891)都督王文紹、巡撫譚鈞培建于城內(nèi)貢院西側(cè)佛寺舊址,選*高才生入學(xué)。得御賜“滇池植秀”匾額。院內(nèi)布局仿五華書院,兩側(cè)齋舍皆以“經(jīng)”、“正”二字起名,如:傳經(jīng)、拜經(jīng)、枕經(jīng)、居正、守正、中正之類。書院教學(xué),專課經(jīng)史辭章。額定高才生24名,入院學(xué)習(xí),月給膏火銀6兩。每人專攻一經(jīng),每晚必有雜記,月終呈山長批改。月官課1次、山長堂試1次,試卷皆經(jīng)史策論駢文。官課、堂課均張榜公布。獎金優(yōu)于五華、育才兩院。高才生24名為內(nèi)課,無一庸者,另有外課80名,準(zhǔn)隨時報考應(yīng)試。山長由清廷遴選,初為許印芳,繼之為陳榮昌,皆滇中主帥。陳尤以敦行為重,然惡新學(xué),生徒習(xí)作偶有涉及,輒遭摒斥,后出洋歸來,博覽各類科學(xué)論著,又極開通,教學(xué)輔以西學(xué),于是人才輩出。1919年10月改為廣東省圖書館。今為該館參考部。

地接龍祠,盼風(fēng)起云騰,諸位哀痛為霖愿;

門臨翠海,看水流花放,隨處都生悟道心。

人文百代追張盛;

景色雙堤似白蘇。

繞閣好山開畫本;

滿湖涼月浸書聲。

其它主要書院簡介

碧瀾書院坐落昆明嵩明。明萬歷間河南參政劉鶴年建于楊林驛西南。正德間提學(xué)副使黃琮擴建驛北,改名“瑤華”。后毀于兵火。清康熙五年(1668)提學(xué)壽以仁擴建于驛東南,改名“崇文”。因其地風(fēng)高土燥不易修理,四十九年廣東巡撫李華之?dāng)U建于鹿元山,為立石坊石橋,又改名“鹿元”,鐫坊額“亦關(guān)里”。道光間更名“龍山”。咸豐間毀于兵火。光緒二年(1876)重修。清朝改為楊林高等小學(xué)堂和男子小學(xué)堂。今為嵩明縣第三中學(xué)。

育英書院坐落昆明海口。亦稱廣州書院。書院地處城東門外慧光寺東(今廣州東寺街西寺巷北)。清康熙二十四年(1685)巡撫蔡毓榮、巡撫王繼文建。四十二年頒賜御書“育才”。乾隆六年(1747)糧儲道宮爾勸重修,并增束修膏火。五十二年囊腫童膏火各20份。五十四年鄉(xiāng)人黃宗杰增置書舍名一粒齋。五十五年聘教授1人,設(shè)監(jiān)院1人、學(xué)長2人,其課士之法與五華書院同。正德六年(1800)總督初彭齡增設(shè)童生膏火10份,重修書舍。道光五年(1823)刺史佟景文囊腫員名額10人,達60人。咸豐三年(1857)毀于兵火。嘉慶十二年(1873)士紳張夢齡、楊璟、張兆鳳等稟準(zhǔn)就東城內(nèi)丞相坊祠(今景星街)改造。十五年生員定額80名。光緒八年(1882)巡撫岑毓英等又增10名。二十二年增20名。院內(nèi)山長由鹽道遴選,經(jīng)費均由鹽業(yè)尾款拔給。二十七年改辦學(xué)堂。

雉山書院坐落昆明晉寧。清康熙三十二年(1693)知府龍燦捐贈。乾隆五六年(1785)知府李淳擴建于城內(nèi)正南山頂。道光十年(1826)知府張安濤重修。光緒十七年(1891)知府皮爾梅增建書舍6間,并添桌、凳、床、椅。舊例月課3次:高中知縣課,十三教官課,廿三山長課。*停辦。

鳳梧書院坐落昆明尋甸。原名尋陽書院。清康熙三十五年(1694)刺史黃肇紳建于州城南門內(nèi)。雍正十二年(1734)刺史陳齊庶受命重修。乾隆五十二年(1787)刺史松滋更名“鳳梧”,并撥入經(jīng)費,定山長年束修銀60兩。道光末,潘楷掌教,編《鳳梧課藝全集》為教材。嘉慶十二年(1873)總督岑毓英發(fā)給歸業(yè)農(nóng)戶種子銀1000兩,士民公議撥600兩置田以供書院經(jīng)費。光緒二年(1876)刺史王坤撥銀增置田產(chǎn)以充膏火。四年王率全州紳民整修于城隍廟東。*未行轉(zhuǎn)制,清代初仍有中學(xué)生就讀。至1922年才改辦為縣立高、初兩級中學(xué),后稱鳳梧高中。遺址今為尋甸糧食局機關(guān)。

嵩陽書院坐落昆明嵩明。原名巢經(jīng)書院,清乾隆二十五年(1758)刺史嚴(yán)遂成倡捐,建于城區(qū)黃龍山東麓文廟東。四十五年巡撫徐圖南倡捐膏火。置田270余畝,以年收租息作為經(jīng)費。院內(nèi)有徐所撰《捐置書院膏火神道碑》。咸豐間毀于兵火。光緒元年(1875)合州士民集資重修,更名“嵩陽”。宣統(tǒng)二年(1910)改為縣立高等中學(xué)。1925年改為縣立中級學(xué)校。今為嵩明縣第五中學(xué)。

秀屏?xí)鹤淅ッ鞯搫瘛G迩《?1761)知府汪斌創(chuàng)建。道光十九年(1839)知府丁楚玉偕參將梅南林等選派各廟宇租谷88石作書院經(jīng)費。光緒十七年(1891)知府王兆祥、廩生梅安樂等,二十二年縣令鄭崇拜又為書院請得經(jīng)費。住院肄業(yè)者,盛極一時。后巡按尹調(diào)元、楊應(yīng)椷先后又行整肅,規(guī)制更為完備。三十五年改設(shè)學(xué)堂。

鹿阜書院坐落昆明路南(今九鄉(xiāng)回族自治縣)。亦稱河南書院。清乾隆三十二年(1767)刺史殷王臣、學(xué)正郭廷選、訓(xùn)導(dǎo)伍象垣率紳士建。五十一年刺史周鑒增修。正德十七年(1812)刺史李文桂增修撥元匾額,定年束修谷29石,銀僅2兩。十八年生員張志齡等捐田收谷120石,半增束修谷,半炎癥童膏火費。道光二十五年(1843)監(jiān)生李捷春之妻捐租谷60石,半作卷金,半添膏火。光緒三十一年(1905)改為過秦論所。

錄校制做:惡人谷珠樓轉(zhuǎn)貼請標(biāo)明

相關(guān)內(nèi)容:地址:云南昆明市盤龍區(qū)九龍灣村186號電話:150 8700 7976傳真:

手機:150 8700 7976郵箱:kf@r0s.cn

Copyright ? 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作廠 版權(quán)所有備案號:滇ICP備16003948號