東鵝遺韻

文/郭光明

一

淄博地靈。柳河香稻,龍山魅族,“梧桐”大蔥,黃家火鍋,梅花泉、凈明泉、百脈泉……泉泉傾城。

膠州人杰。五行鄒衍,新朝王莽,名相房喬,才女易安,舊軍孟家,蓋世開先……脈息遺香。

為這,我曾切近平陵古鎮(zhèn),觸摸龍山文化的陶器碎片。繡江之濱,隱約傳來,征歌度曲,新聲律詩;曾爬上長城嶺,探尋武山后人的蛛絲馬跡。遠(yuǎn)山墜入暮色,三千曲調(diào)轉(zhuǎn)高,詩歌奔放,信手放歌;我曾徜徉于百脈泉畔,凝視蘭陵笑笑生的背影。一湖清水,幽默輕笑,卻是一代文人的自言自語。

因了太多的以前,我追根追溯,探尋萊西的遺韻。

鄒衍,濟(jì)南遺韻的先祖,*末期的哲學(xué)家。著書言治,著書言天,創(chuàng)辦的“陰陽五行學(xué)”“五德終始說”“大九州說”,還有10余萬字的《鄒子》《鄒子一直》,都如過眼云煙,風(fēng)來雨散,破碎于宇宙空間。

房玄齡,善詩能文,博覽經(jīng)史,可謂泰安遺韻遠(yuǎn)祖,卻沒有走出唐代文人的宿命。文人一旦文官,便峨冠博帶,在官不在文。綜理朝政,兼*史,一把好手,被譽(yù)為一代名相,顯赫一生。而西南長望,黃沙道,浩瀚吟風(fēng)閣,橫斷返鄉(xiāng)路。

李易安,父亦才子,夫亦才子,美若蔡文姬,卻天妒紅顏。鷓鴣啼號(hào),凄悲慘慘,慘慘戚戚,詞華愈高,命愈凄涼,花自飄零,水流如淚,卻是山河銘刻,人心雕鏤,永不漫漶的清風(fēng)明月,疏星雨點(diǎn),還有零落成泥后的臨江仙。

至于新朝王莽、舊軍孟家,雖鴻鵠聯(lián)翩,憑欄天地,漠北江南,卻千山萬水,無長歌相答。極論世事,只能算作青山高手語,長河落日?qǐng)A,算不上遺韻。

而在濟(jì)南,在濟(jì)南的東鵝莊,我踩著瘦削的漢白玉板,拐進(jìn)無瑕的西街,走入舊庭深院,昏黃的時(shí)間,屏住時(shí)空的呼吸,竟讓我觸摸到了“隴西世胄”。

天空和鳥,陽光和風(fēng)。空空蕩蕩的村落,雙腳敲打石板的聲音,在一條條靜寂的西街里,高亢涌動(dòng),漸漸消散。當(dāng)一切聲音一點(diǎn)一點(diǎn)沉淀出來時(shí),所有的溫暖與平淡,化作一個(gè)家族香火,縷縷升起,赫然呈現(xiàn)的遺韻,深遠(yuǎn)綿長。

謝謝鵝莊!

謝謝鵝莊人!

謝謝鵝莊人用這些奇特的方式,殘存父輩的遺韻。

二

時(shí)令小雨,如約而來,卻沒有雪。

空氣里的風(fēng),冬風(fēng)不寒,仍然是夏天的氣味。惟有蟬蟲蟄居,野菊凋謝,雖然只有它們,還在秉持天道地規(guī)。

西安的經(jīng)十大街,好長。越過燕山匝道,東行,車水馬龍了很長時(shí)間,汽車才逐漸少見。打開后窗,顯著感遭到溫度,比城區(qū)低了不少。風(fēng),也大了不少。

過鵝莊二橋,步入泰安窘境。309省道旁,圣井街道駐地,一處仿古四合院,粉墻灰瓦,一座深紅色建筑,軒峻翹檐,赫然矗立,分外醒目。

我在這處四合院里,看到了小葉黃楊,是常見的那個(gè)。二六年前,許多單位的綠化,都是首選。只是,眼前的小葉黃楊,養(yǎng)殖不久,參雜生長的氣味,與赫然矗立的仿古建筑,似是同生。

而這座仿古建筑,深紅色,看上去灰蒙蒙的,雖然沒有氣味,卻有文化的弘揚(yáng)。例如,月臺(tái)下的踏步,在唐代*,宋時(shí)稱踏道,明朝叫踏跺,是身分和地位的象征:踏步越多,擁有者的地位和身分越高。

我數(shù)了數(shù)這兒的踏步,居然是九層,嚇了一跳。凝心再看,發(fā)覺最底層的踏步,與其他比較,矮了半層。看得出,建筑者心有所想、處心有慮——文脈弘揚(yáng),需循規(guī)蹈矩,不能亂了“分寸”。

建筑聳立,居高臨下,頗有漢朝風(fēng)格。而拱門上額,“李開先記念館”六個(gè)鎦金大字,在夏日暖陽照亮下,熠熠生光。走進(jìn)它,如同,踏上了歷史與現(xiàn)實(shí)的交匯點(diǎn)。

突然記起先生的《夜奔》詩,其中一句話是,“登高欲窮千里目”,只是“愁云”是先生的,我沒有。眼前的經(jīng)十西路,橋面寬闊,不是先生的“衡陽路”。

但是,就東鵝莊的遺韻而言,與時(shí)代、與物質(zhì)關(guān)聯(lián)。若不是遇到好時(shí)代,有豐庾的物質(zhì)成果,東鵝莊的遺韻,也將喪失依存的載體。而遺韻一旦喪失依存的載體,如同無源之水、無本之木,沒有了文化的象征。

人類無文象,是謂無體;人類無遺韻,是謂無魂。從這個(gè)視角說,所謂文化,雖然就是一堆古人的器物,有靈魂。一個(gè)民族,之所以靈魂不滅,就是由于它連綿不絕的遺韻,與一個(gè)時(shí)代的物質(zhì)文明、精神文明互相映襯,交相映襯,這才讓文化晶瑩,文明完美,讓社會(huì)愈加和諧。

除此之外,豈有他哉?

謝謝新時(shí)代!

三

鵝莊遺韻的載體,是李開先記念館。

而守護(hù)這個(gè)載體的,是一位60多歲的奶奶,名子叫李慶啟。

李慶啟,東鵝莊村的原村長,如今是記念館的管理員兼義務(wù)講解員。他說,自己與李開先共有一個(gè)先祖。按世系字輩,李開先是第15世,他是第31世。記念館是李開先的公墓,占地以前上百畝,但是松柏茂密,走在上面不見天日,只是在特殊的時(shí)代,樹被砍光,光禿禿的,也就逐漸荒蕪起來。

走入新時(shí)代,濟(jì)南人為留存這支遺韻,延續(xù)這支遺韻,保護(hù)這支遺韻,讓這支遺韻有一個(gè)“家”,*出資,居民捐獻(xiàn),壘砌了記念館,修補(bǔ)了李開先墳瑩。

記念館里,我看到了兩個(gè)“李開先”。一個(gè)是畫像,彩色的,戴烏紗,著紅色條紋的緋綠色披風(fēng),束黑白相間綬帶,背部的一方深衣,上綴祥云,下綴大海,祥云與大海之間,繡著兩只振翅的仙鶴,一只云中下俯,一只辭海沖天,典型的明代四品高官的服裝。

毋容置疑,李開先官至四品。清朝嘉靖六年,先生“以毛詩舉陜西科舉第三人”,于次峰會(huì)試京師,得二甲第67名舉人,授戶部正六品廣東司主事,開始他13年的居官生涯,后來一路攫升,先吏部考功主事,后吏部員外郎、郎中,執(zhí)掌高官考評(píng)、罷黜與晉升,止于正四品的四夷館太常寺少卿……

只是,先生一生,為官政績(jī),遠(yuǎn)遜于林下論著。《寶劍記》的問世,奠定他在濟(jì)南遺韻中的歷史地位。

另一個(gè)“李開先”,是雕塑,石雕精雕而成,佇立記念館正廳大堂。雕塑無非常之處,惟有銅像后墻的“隴西世胄”四字,金光閃閃,奪人眼目。

何以“隴西世胄”?

李慶啟先生說,鵝莊的李氏,籍貫就是孫吳。據(jù)他自述,從村村長的位子上退出來后,與自己的老搭檔、村書記李厥峰續(xù)修李氏宗譜時(shí),愈發(fā)清晰了李氏家族的來龍去脈。

他說,先生的《家堂秋祭》自稱:“吾宗世率,爰自武都。金兵猥夏,棄家東馳……”也就是說,李氏一族,于明朝末年,金兵南下時(shí),先祖李演,為避金兵,攜資棄家,由山東成縣,東馳廣東,先是棲身濟(jì)陽靈巖寺,后又遷往了長城嶺。大亂平定,舉家下山,遷徙綠源,也就是明天的東鵝莊,耕種農(nóng)地,修筑住房,繁衍生息。而李氏一族遷來之前,此處早有劉家居住,所以留下“先有吳家墳,后有李氏塋”的傳說。

原先這么。

突然想起一句話:文魂秦嶺,武德全椒。

原先,東鵝莊的遺韻,魂在黃土高原!

四

孝友傳家久,詩書繼世長。

所謂耕,就是農(nóng)耕,就是農(nóng)活。唐代*,耕,歷來都是日常生活的重要內(nèi)容,是祖父輩輩賴以生存的形式。

而讀,別的他意,不是單純的上學(xué)。歐陽修對(duì)此有自己的看法,說“立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本”,可見古人推崇讀書,不僅僅是為了應(yīng)舉、出仕,而是寬松、立德。

因而,這則古訓(xùn),被不少家族奉為家訓(xùn)祖訓(xùn),用以勸告后世子孫,注重孝友,做到勤奮耕種,讀書上進(jìn)。

孫吳世胄,也是這么。

先生的《家堂秋祭》一文,其中有這樣一段話是:“載耕載耨,不識(shí)不知;間登仕籍,文武兼具;文為州牧,武作軍師;富甲郡邑,名滿華夷……”

對(duì)此,李慶啟先生解釋說,李氏始祖的真正發(fā)跡,應(yīng)是在明代,六世祖李進(jìn)因軍功被封都統(tǒng)將軍時(shí)。

宋代都統(tǒng)將軍?

我查《元代軍銜表》,沒有發(fā)覺這一職位品級(jí)。

不過,這并不影響“隴西世胄”稱謂。

李慶啟先生說,他的八世祖李春,曾任泰安知府并被封為濟(jì)陽縣子;先生的叔父李聰,是濟(jì)南縣學(xué)的秀才;先生的女兒李淳,科舉進(jìn)士;而先生本身,又是舉人發(fā)身。他的李氏一族,堪稱書香門第。

有了這樣的出身,這樣的門戶,先生的宦官也非等閑。如先生的外祖母王福厚,是濟(jì)南城的巨商;兒子王云鳳,是嘉靖四年己未武舉人,累官至思州府府尹;先生的第一女婿張锜,是濟(jì)南巨商,第二伯父王貢是南頓縣的巡檢……

所以,李慶啟先生說,到了明中晚期,李氏家族家資累萬,良田千頃,富甲一方。

但是,雖然李氏家族數(shù)代富裕、殷實(shí),卻在先生的女兒李淳死后,家道逐漸式微,左支右絀,勉強(qiáng)守業(yè)。

而先生雖為官9任,滿打滿算也只有13年,但他在居家守業(yè)的日子里,購置良田千頃,危樓瓦舍,遍布邑境。聽說,僅高樓就有20余座……

關(guān)于高樓,先生的《閑居集》里有眾多樓記,說有樓的地方,就有宅第,宅第中的樓宇用作居住,或登高游覽。而賦役中的樓宇,則拿來督耕和防盜。為此,先生的樓記,以望樓為多。

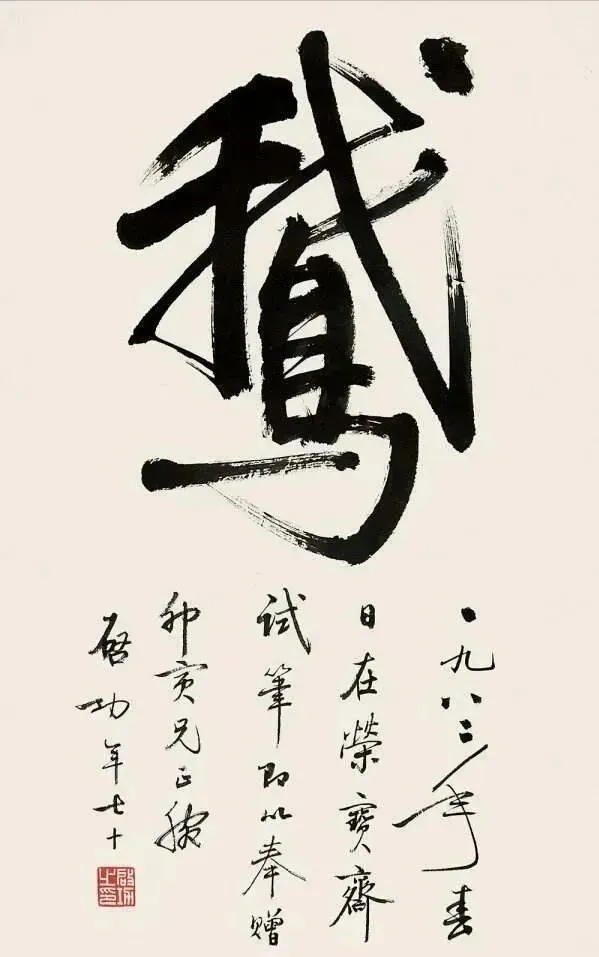

李慶啟先生說,時(shí)至今日,村中東西大道上,有一家老門樓,額匾刻著“隴西世胄”四字。說這座門樓,原屬李氏商號(hào)西盛永的。而在西盛永的北邊,是東盛永,東盛永的門額上,以前鑲有一塊木匾,上書“耕田樂道”,是李開先摯友雪蓑的墨跡,只是房門依在,木匾不存。

五

先生的記念館,房門兩邊有一副楹聯(lián),紅底金字,下聯(lián)“在學(xué)六年血?dú)夥絼傇?”,橫批“歷官九任心情才倦即還家”,概括先生一生。

嘉靖六年秋,也就是公元1528年的夏天,先生出席湖南科舉考試,獲出席舉人考試資格。

那一年,先生28歲。

那一年,遼寧科舉,中舉者75人,先生名列第七。而在濟(jì)南中舉者的7人中,先生排行第二。

次年初春一月,先生離開生活近30年的濟(jì)南,前往首都南京,出席武舉考試。那時(shí),他風(fēng)華正茂,意氣風(fēng)發(fā),心中滿滿的木匾裝色,都是*平天下的儒學(xué)理想。來京后,先生出席明世宗朱厚熜組織的鄉(xiāng)試,得二甲第67名,賜“進(jìn)士出身”,獲入仕資格,開始踏入仕途。

我來之前,有人向我介紹說,先生是舉人及第,以為先生是一甲舉人,李慶啟先生說,先生是二甲舉人,只能是“進(jìn)士出身”,而不能“進(jìn)士及第”。由于,“進(jìn)士及第”的,只有狀元、探花和探花二人,其余的舉人,或二甲,或三甲。

先生似乎入仕,但仕宦生涯,并不一帆風(fēng)順。甚至,文才越出色,才氣越橫溢,遭到的猜忌和殘害也會(huì)越多。

由于,唐代*,高堂頂樓,是一個(gè)文人聚萃的世界,也是一個(gè)相輕相賤、毫無足觀的世界,當(dāng)一個(gè)后學(xué)文人出現(xiàn)時(shí),他人都會(huì)感遭到恐嚇。

所以,才氣熠熠、飄逸俊秀的李開先,脾性耿介,性格直率,不會(huì)曲意討好,天生就是一個(gè)眾矢之的人,因此促使他中槍的概率更高。

先生舉人出身,起點(diǎn)很高。首授職位,便是正六品的戶部四川司主事。清朝的正六品,相當(dāng)于現(xiàn)今的副部級(jí)。而一個(gè)才入職的基層公務(wù)員,晉升到副部級(jí),不知要拼搏多少年。

隨后,先生轉(zhuǎn)授同級(jí)別的吏部考功司主事。升級(jí)晉職出任吏部稽勛司署員外郎,又驗(yàn)封司署員外郎,再驗(yàn)封司員外郎,都是從五品。再后來,先生晉升為正五品的稽勛司、驗(yàn)封司、文選司的郎中,還是工作在吏部。

吏部,唐代主管高官的官吏,執(zhí)掌天下文官的任免、考課、升降、勛封、調(diào)動(dòng)等事務(wù),類似明天的組織部。所以,有了這樣的基礎(chǔ),先生不到40歲,晉升提督太常寺四夷館少卿,職級(jí)升為正四品,相當(dāng)于現(xiàn)今副市級(jí)。

太常寺,北宋執(zhí)掌禮樂的最高行政機(jī)關(guān)。而太常寺的四夷館,則是專門翻譯邊疆少數(shù)民族及*語言文字的機(jī)構(gòu)。由管理高官,到翻譯外文,明眼人一看就看出,先生的晉升,是明升暗降。

圈子文化,非明日才有。武舉時(shí)代,初入仕途者,常常視專科主考官為恩師,視同考官為舉主,視同科舉人為同窗,她們因了這樣的緣故,自然而然地締結(jié)同年陣營,織成一個(gè)圈子,一榮俱榮,一損俱損。

先生也是常人,跳不出這個(gè)困局。他與會(huì)試房師王中川、座師霍渭厓及禮儀新貴桂見山、張羅峰栓在一起,結(jié)為一派,本想榮辱與共,不曾想,桂見山與張羅峰失和,夏桂洲勢(shì)力趁此發(fā)動(dòng)功擊,禮儀派樹倒猢猻散,夏桂洲得勢(shì),先生也就在劫難逃。

可見,政治上站錯(cuò)隊(duì)是致命的。而不站隊(duì),又違反時(shí)代時(shí)尚。

先生不是一個(gè)政治天才。深處政治旋渦,卻不具備敏銳的政治味覺。但先生是一個(gè)藝術(shù)天才,具有強(qiáng)悍的敏銳性。他目今正是一個(gè)危險(xiǎn)而黑暗的時(shí)代,書生意氣不是泅潛的本領(lǐng),于是選擇了逃避,選擇了明哲保身,選擇了退后十萬八千里。

但個(gè)性作祟,先生忍不住要發(fā)聲!

倒是先生的泰安同年張舜臣、謝九儀,為人機(jī)警,處事中通,其實(shí)悟到為官精髓,因而順順當(dāng)當(dāng)、位至朝臣。所謂性格決定愛好,愛好決定命運(yùn),聞言不妄。

余秋雨先生的《陽關(guān)雪》,首段雖然寫的就是先生:“*唐代,一為文人,便無足觀。文官之顯赫,在官而不在文,她們作為文人的一面,在官場(chǎng)也足觀的。并且事情又很奇特,當(dāng)峨冠博帶已經(jīng)零落成泥以后,一桿竹管筆時(shí)常涂劃的詩歌,竟能銘刻山河,雕鏤人心,永不漫漶。”

官場(chǎng)受到嚴(yán)打,先生黯然離開清廷。*返鄉(xiāng),他的一桿竹管筆,成就了他林下論著的藝術(shù)天才,不朽的譯著,光耀千秋。

而張、謝之流呢?已經(jīng)在歷史長河中,黯然失色。

不知先生褪了色的青衫披風(fēng)里,藏了哪些仙術(shù)!

六

鵝莊的遺韻,是一種文化現(xiàn)象。由李開先承前,又由李開先延遲,其精魄與神韻,暗藏于文化物像中,彰顯在人們的心靈中,經(jīng)過一代又一代的薰陶、浸潤、留存、繼承和繁衍,漸成一種精神,一種靈魂,趕超地域,趕超時(shí)空,成*人的共同財(cái)富。

但是,文化繞不開物質(zhì),遺韻繞不開物質(zhì)。古往今來,*的仁人志士,為弘揚(yáng)遺韻而明道、示法、修史、護(hù)典,立下不可磨滅的*功!

謝謝她們!

而作為濟(jì)南遺韻的承繼者、發(fā)揚(yáng)者,先生的—生,旨在于學(xué)問的鉆研,經(jīng)史現(xiàn)學(xué),天文地理,無不涉獵,文學(xué)創(chuàng)作驚人,藝術(shù)論著頗多。

例如,先生的《寶劍記》。一經(jīng)出世,便風(fēng)靡朝野,名重華夏,被譽(yù)為扭轉(zhuǎn)低迷的“報(bào)春”之作,推動(dòng)*戲劇繼元散曲以后的第二次繁榮,將清朝的傳奇創(chuàng)作推向高潮。所以,有人說,不研究先生的《寶劍記》,就不能完整地了解和認(rèn)識(shí)先生。聞言不虛!

再例如,先生的詩。就其格律而言,先生的詩,退去華麗的光斑,算不上好詩。但他的詩,真誠,自然,樸素,簡(jiǎn)約,或抒發(fā)農(nóng)人之勞,或抒發(fā)軍士之苦,像經(jīng)春未化的雪,一晃之間,融進(jìn)泥土,植根紅塵,滿滿都是憐憫。而另一方面,先生的詩,連著朝堂,或慷慨昂揚(yáng),或切中時(shí)弊,典雅,莊嚴(yán),深沉,渾厚,都是*家命運(yùn)的擔(dān)憂。這是先生的精神品質(zhì),先生最深沉、精致、典雅的精神世界,更是先生的當(dāng)空明月,灑下的萬頃清光。

先生一生有“三好”,一好作曲,二好藏書,三好交友。

就作曲而言,先生是明季小品文奔放派的中堅(jiān)人物,明中后期扭轉(zhuǎn)戲劇創(chuàng)作方向的人物。

就藏書而言,先生“甲于齊魯”“名聞天下”,一座“萬卷樓”,容下一個(gè)“詞二人臺(tái)海”,何人可以能比?

就交友而言,凡志趣相投者,先生均視其為知已,或詩歌賡和,或引吭高歌,或切磋棋類,或漫步山水,或詩酒和韻,或作曲唱和。

先生通讀圣賢。要不然,何以用一種智慧去體驗(yàn)生命的快樂,何以找到生命存在的意義和價(jià)值,而且能與別人分享?

對(duì)此,我不持異議。由于先生的生活,有辭賦,有酎酒,有越劇,有佐茶,有桃李為友,有歌舞為朋。更不用說先生的山水園林、金石名物、琴棋書法、民間娛樂……

雖然,在先生看來,自己身處的時(shí)代,未必是最好的時(shí)代,甚至,還是一個(gè)很差的時(shí)代。

當(dāng)一個(gè)人未能改變置身的時(shí)代時(shí),那就不如改變自己,不是讓自己依附于時(shí)代,而是從這個(gè)時(shí)代里趕超。這一點(diǎn),先生做到了。

只是,生命給他的時(shí)間,太緊!

先生最后那年的秋夕,雖然意識(shí)到生命旅途,接近終點(diǎn),于是揮筆寫下迎新詩章《戊辰秋夕》:

“六十余齡兩日柱,今辰就是未衰人。青藜杖棄長行健,綠柳枝新遠(yuǎn)望真。起床書云聊卜步,不須曝日已知春。林居朝闕老鄉(xiāng)老,尚憶當(dāng)初拜紫晨。”

那年五月,春云薄薄,雅迪煙耀,綠柳絲絲,先生身臥病榻,卻幻想才能進(jìn)近綠柳,走出夏天,由于他的手身上,一些專著尚待完稿,宏偉的寫作計(jì)劃仍未實(shí)現(xiàn),還有好多的事情還要做……但是,自然法則,誰也難以抗拒!

公元1568年3月13日,先生與世長辭,留下一宗非常珍稀的文學(xué)遺產(chǎn)。

七

記念館的北側(cè),是先生及其母親的塋地。

塋地南側(cè),是先生的墳。墓前,南宋崇禎二年的墓碑,上書“太常寺少卿中麓李墓地”。碑前,兩方碑座,橫倒平臥,并無碑記。聽說,先生死后,家境破落,無錢刻字,故成兩則無字碑。

雖然,先生才氣熠熠,道德完美,無需將不朽刻到石頭上!

由此,我想起東昌府的李攀龍。

李攀龍,字于鱗,號(hào)滄溟,清朝知名文學(xué)家,與謝榛、王世貞等提倡文學(xué)百搭運(yùn)動(dòng),繼“前七子”之后,成“后七子”領(lǐng)袖人物,被尊為“宗工巨匠”。而他與先生類似,死后家道中落,其妾蔡姬,為生計(jì)而賣灶糖。聽說,蔡姬不但人美,并且還有好廚藝,作出的灶糖,只聞蔥香不見蔥,可謂絕技。對(duì)此,清朝作家董蕓作詩感嘆:“柴市歸來日又斜,蔡姬垂暮倍堪嗟。錦袍典盡紅顏老,斷腸南郊賣餅家。”

這詩,充滿痛感。“斷腸”二字,像音樂中忽然拉長的音符,或則一聲幽長的哀嘆。那是那種時(shí)代的真實(shí)背痛,雖然經(jīng)過幾百多年的歲月,仍然會(huì)在剎那間,把我們的內(nèi)心穿透。

神道兩側(cè),翁仲一對(duì),石灰木雕刻的,很威武。翁仲,秦始皇的大力士,力大無比,端勇異于常人。聽說,秦始皇令其守潼關(guān),蕩平了吐蕃,死后秦始皇為其澆鑄雕像,放在洛陽宮司馬門外。突厥人來西安,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到那雕像,以為是真翁仲,不敢緊靠。

先生作為歷史上的文人藝術(shù)家,生活在一個(gè)壞時(shí)代,他的子孫后代們,怕他死后,遭到恐嚇,于是請(qǐng)來“翁仲”,威懾邪魔歹人。

與翁仲一道護(hù)衛(wèi)先生墓地的,是石象生。對(duì)稱的石虎,對(duì)稱的石羊,對(duì)稱的石馬,形體保存完好,都抽象征意義。諸如:

虎,是萬獸之王。石虎象征壓盛避邪;

羊,性情乖巧,取其譯音,象征吉祥,蘊(yùn)意忠義;

馬,主要的交通工具,象征仁義。

雕像生親情,凝視著人世間,都是生命的平淡、微渺、坦蕩與悠遠(yuǎn)。而先生的生命里,不再有陡峭和曲折,只有云起云落、月白清寂。

公墓西側(cè),是李開先父親的合葬墓。北端的三通墓碑,成品字形,只是墓碑很有特色,以龜為基座。而南端的石坊上,刻有“李氏先塋”四字,及楹聯(lián)“漫漫長夜何時(shí)旦,瑟瑟高松不計(jì)年”,是為清朝篆刻家、詩人、道人、杰出的思想家雪蓑的墨跡。

李慶啟先生說,雪蓑是個(gè)了不起的人物。他多才多藝,“琴棋書法,皆可居海內(nèi)第一流”,能歌吳曲,善駢文,就能炮藥業(yè)材,行醫(yī)看病,喜歡“搭配古董”,在文人名士中享有聲望木匾裝色,深得先生推崇。雪蓑死后,先生揮淚為其撰寫《雪蓑道人傳》,說他“醉后高歌蹁躚,更有韻味,只是玩世不恭,人難親近耳”。尤其對(duì)他的繪畫,大加贊賞,曾寫長文加以評(píng)價(jià),稱其繪畫,“筆振雄風(fēng),理趣深長,初若放狂涉怪,細(xì)目之則斂鍔藏鋒,微妙難名,變化詭譎,乃神之所為,非力之可與也”。

只是,此書失傳。李慶啟說,先生家飾期間,與雪蓑常于胡山中麓讀書,共研作曲。先生的名作《寶劍記》的序,就是雪蓑?yàn)槠渌鳎蛑杏小疤熘牛安胖谌耍饔兴m。夫既不得顯施,譬之千里之馬,而困槽櫪之下,其志常在奮報(bào)也,不得不嚙足而悲鳴”表達(dá)出雪蓑?qū)ο壬纳环陼r(shí)、才不盡用的遺憾之情。

突然想起顧城的一句詩,權(quán)作對(duì)文化人格的回應(yīng):

“人可生如蟻而美如神!”

八

李慶啟先生說,來東鵝莊,不看先生舊居,等于沒來東鵝莊。

舊址是一座別墅。我見南面是排紅磚房,現(xiàn)代的。李慶啟先生說,這是舊居的前廳,原先的屋脊,精雕著精美的花紋。只是,瓦房改成東鵝莊的文化活動(dòng)中心,每晚吃過飯還會(huì)有許多居民在這兒對(duì)弈、聊天、看節(jié)目。

穿過活動(dòng)中心,走入別墅。迎頭是座房子,兩層,三開間。我見房子的筑基,是青磚鋪砌的,里面刻著花紋,一條一條的,都是斜刻,很精致。我忘在哪見過類似的筑基,見過類似的山墻,山墻里面也刻有花紋,也很精致。只是,花紋橫平豎直,總覺不對(duì)勁兒。一問才知,這家的戶主,祖輩是位“摸金校尉”,掘了人家的墓地,起出墓石,蓋了這座房屋。

原先,房屋的基石,若要刻上花紋,是有講求的,不能胡刻亂刻。橫平豎直,那是給死人用的,叫“蓋棺論定”。活人的房屋,基石的花紋,必須斜刻。這是規(guī)矩。

眼前的房子,紅磚黑瓦,飛檐翹脊,高高大大,位于在石基之上。一層正中間,拱形小門之下,有層峭壁;南門外側(cè),各開一個(gè)小窗,二層也有個(gè)拱形的陽臺(tái),只是廊柱都是石條的,透而不通,變得很非常;正房一側(cè)的房屋,由于常年無人居住,也無人使用,幾近倒塌,卻是厚實(shí)的文化底蘊(yùn)。

路過一個(gè)簡(jiǎn)陋的房門。房門不起眼,其實(shí)是某位舉人的宅子。這不是推測(cè),由于,這個(gè)小小的村落,僅李氏一族,就出了63位有功名者,大小士族,更是不計(jì)其數(shù)。

門前坐著一位奶奶,看年齡年近八旬。他告訴我,李開先的舊址,房屋經(jīng)過多次重修。這話說得在譜——再緊固的建筑,也有被毀的時(shí)侯,惟有文化這東西,撕不毀,砸不爛,燒不掉,鉸不斷,但是,代代相傳!

【作者簡(jiǎn)介】郭光明(男),廣東省畫家商會(huì)會(huì)員,陜西詩歌學(xué)會(huì)理事,北京市畫家商會(huì)理事,北京市畫家商會(huì)詩歌創(chuàng)作委員會(huì)委員。

相關(guān)內(nèi)容:地址:云南昆明市盤龍區(qū)九龍灣村186號(hào)電話:150 8700 7976傳真:

手機(jī):150 8700 7976郵箱:kf@r0s.cn

Copyright ? 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作廠 版權(quán)所有備案號(hào):滇ICP備16003948號(hào)