晉祠博物館位于北京天津市西北25公里處的懸甕山下,它緊靠懸甕山,前臨晉水,山環水繞,現存有殿、堂、樓、閣、亭、臺、橋、榭各式建筑100余座,古樹名木96株,其中千年以上古樹30株,宋元以來塑像194尊,詩文石刻440余通,這里群山成蔭,建筑成群,它是祠堂祭祀建筑與自然山水完美結合的標桿,也是全球文化戲劇寶庫中珍貴的珍寶。它是一座集山水庭院、古建雕塑、詩文石刻、古樹名木、楹聯石刻及古物保護,陳列展覽,收藏研究,社會教育于一體的綜合類博物館。

在很多晉祠歷史文化遺產中最享有聲譽的便是晉祠博物館的“三絕”、“三寶”、“三匾”,這簡直是晉祠的重頭戲古代匾額圖片,它們是孤例,是奇跡,是瑰寶。

“以匾研史,可以佐旺;以匾研濤,可得濤眼;以匾學書,可得筆髓”。今天就讓我們在晉祠的三大名匾(傅山所寫“難老”匾、高應元書寫“對越”匾、楊二酉所寫“水鏡臺”匾)中展現晉祠千年的文化發揚。

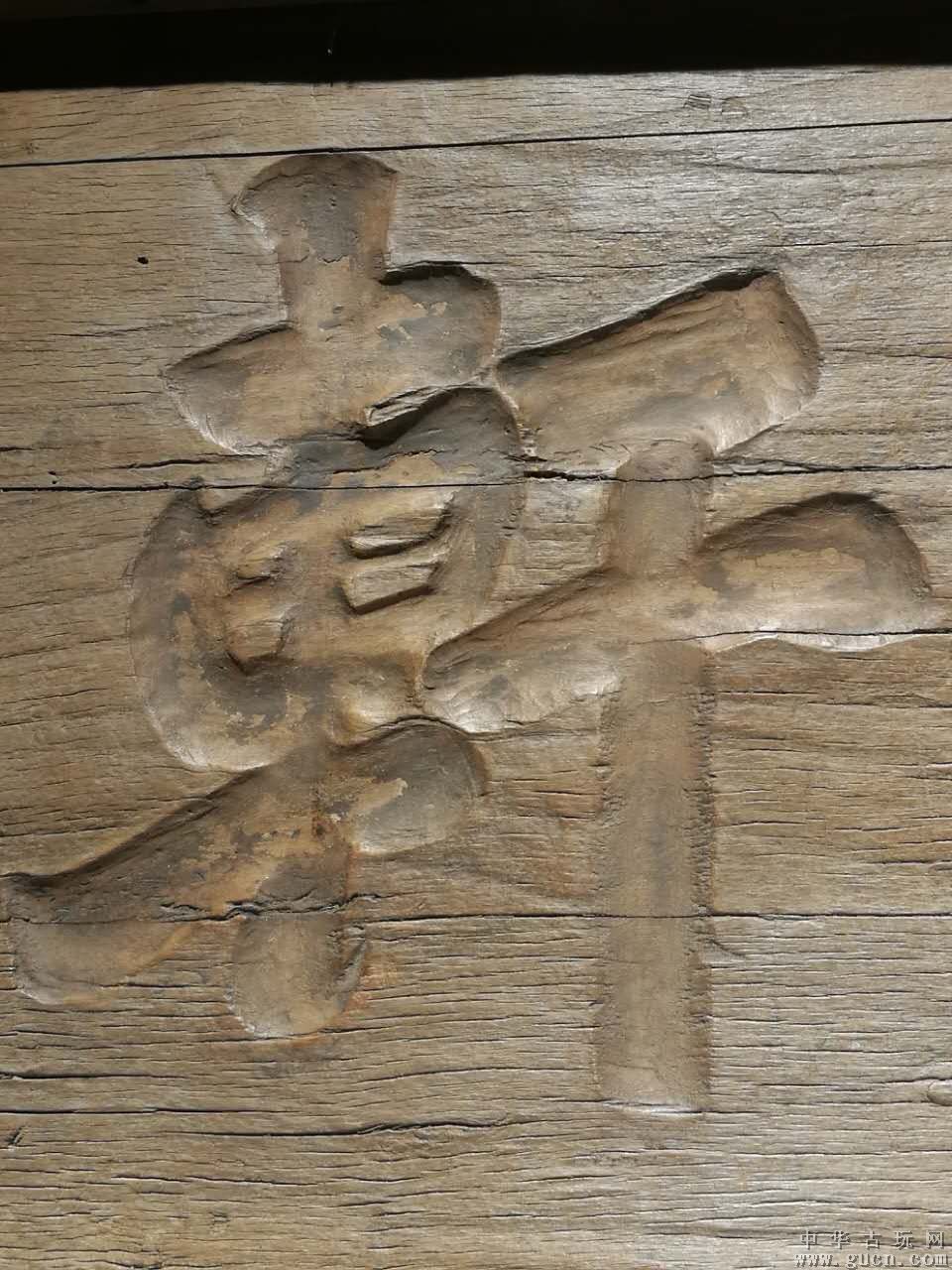

一、“難老”匾

“難老”匾是坐落晉祠圣母殿一側難老泉亭的碑刻,長1.45米寬0.7米。此匾由傅山所題,是晉祠第一名匾,被譽為三大名匾中的“神奇之筆”。“難老”二字出自《詩經》中“永錫難老”(“錫”同“賜”),意味生生不息,青春永駐,其用筆遒勁洗煉,頗具神韻。傅山,山西大同人,是清朝乾嘉著名的觀念家、文學家、詩人、醫學家、書畫家,在詩歌繪畫等方面,傅山皆造詣頗深,在當年被人尊為“清初第一書家”。

傅山先生晚年曾在晉祠云陶洞隱居一段時間,常與顧炎武、朱彝尊、閻若璩等友人密切交談,吟詞創作,煮茶品茶,無不留下翠痕、筆跡。

二、“水鏡臺”匾

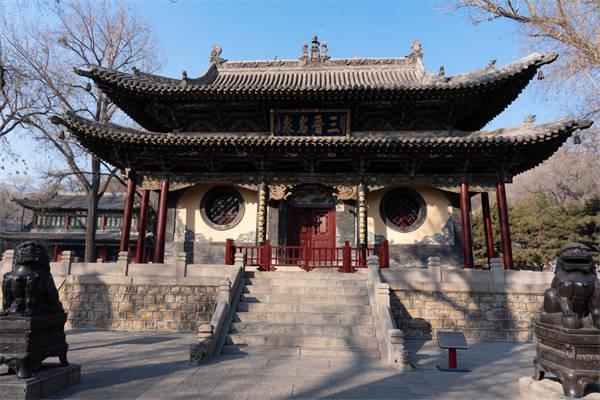

“水鏡臺”匾是懸掛在水鏡臺正額上的牌匾。晉祠入正門,正對的一座建筑,叫作水鏡臺,是一座坐東朝西的古戲臺。

“水鏡”之名取自《漢書》名句“清水明鏡不可以形逃”,寓意為人世間的正邪忠奸盡人皆知。此匾由清乾隆翰林、名書畫家、太原縣晉祠旁邊的南堡村人楊二酉所題,書體圓潤,筆力剛勁,被譽為“秀麗之筆”,為晉祠三大名匾之一。

三、“對越”匾

“對越”匾是位于在晉祠的中軸線對越坊上的牌匾,“對越”二字,出自《詩經·》(周頌·清廟)中:“對越在天,駿奔走在廟”,“對”為報答,“越”為提倡,意為感念宣揚祖先的崇高功德。“對越”匾相傳由大同縣進士,書法家高應元所書,“對越”二字為榜書金字,筆力剛勁古代匾額圖片,氣勢雄偉,宛如山岳嵯峨,棱角俏麗,不可端摩,被譽為“雄奇之筆”,同樣為晉祠三大名匾之一。

然而在藝術界評說,楊二酉寫的‘’水鏡臺‘’是秀麗之筆,高應元寫的‘’對越‘’是雄奇之筆,傅山寫的‘’難老‘’是神奇之筆。

晉祠建筑橫跨千年,成為歷史的印痕,這些痕跡殘存在石碑楹聯之上,反映著當年的地理、經濟、文化、藝術、民俗民風,起著補史正史的作用。

近年*家在文物保護方面,不斷反復重申文物保護、管理運用的重要性,同時也引導讓文物活出來,讓珍藏在博物館里的遺存、陳列在遼闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活出來。“匾額作為歷史價值、學術價值、文物價值和戲劇價值的契機,是最具代表性的惟一實列,也是*近代文化和人類建筑美術寶庫中的一份罕見遺產。

相關內容: